|

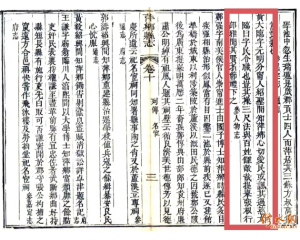

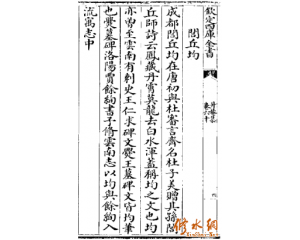

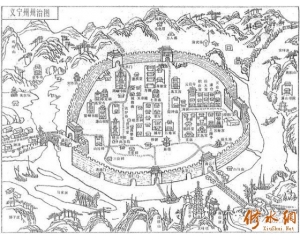

一 这是一条有骨头的河流。当我说这句话的时候,时间已经过去二十多年了。 村子里有一条弯弯的小溪。说它小,是因为水面又窄又浅,最宽处不过一两丈,从源头到入河处,没有水潭,最深不过齐大人的胸脯;说它是溪,因为水质特别清澈,一眼能望见水底卵石、细沙与游鱼小虾,历历在目,清晰可数。 村子不大,一条石砌小路沿溪而上,小路两旁不是小山丘就是小稻田。说山丘小,是因为它就像一个大碗倒扣在小溪旁,噔噔噔几个大步,就可以站到山顶上看路上过客匆匆前行,听远处鸡啼狗叫,在这里我不想说“鸡鸣犬吠”这个词,那是陶渊明的境界,那是鸡鸣桑树巅的传奇,村子里没有桑树,当然也没有蚕宝宝。说稻田小,也许不会有人相信,它们能小到水稻收割时进不了脱粒的打谷桶,小到水牛耕田时在里面不能转弯掉头,下田几步就直接上田塍。若干年后当我在火车上看到中原以北一望无际的大块田畴时,我才明白家乡的农田实在太袖珍了。 小溪里的水在参差不齐的石头缝隙之间快乐地穿行,发出哗哗的笑声。夏天中午去小溪玩耍时才发现,小溪两岸都是用石头砌的,像城墙一般,当年赤日炎炎的暑气仍在,但七手八脚砌河岸的人早已随风而去。我能想象出他们砌河岸弯腰驼背的样子,想象那大颗汗珠从青筋凸起的手臂上滚落,从瘦骨嶙峋的脊背流淌一路而下砸在水面无影无踪的场景;我也能想象出当时砌河岸时他们嘴里飞出来的山歌绕梁三日余音袅袅不绝于耳的苦中作乐,我当然能够想象出河岸砌好后络绎不绝来来往往的牛羊、过客前行时的踏实与安逸,但我确实看不清他们的脸孔是本地土著还是我的祖上与祖族兄弟(据族谱记载,自太公始从湖北通城迁入白鹇坑),或者他们就是外地请来的劳工,只是为了混饱肚子顺便赚点口粮回去喂饱家里嗷嗷待哺的几张嘴巴而埋头苦干……因为年久失修,每年涨水之时或多或少会有一些塌方,露出石头下面泥土的本来面目,只是旁边都长满了各种枝条和荆棘,当然还有山楂、刺苞一类可以吃的小果子。平时行走在小路上的我和同伴们,并不知道脚下的河道与溪水夫唱妇随一般是多么融洽,我无从得知溪水与河道的来历与年头,它们相依相伴一直就在这里,从来就不曾离开过,用它们无私的乳汁滋养溪岸两旁世代居住的百姓与牲畜,一路拐弯抹角,最后注入七百里修河。 内容来自xiushui.Net 是的,修河才是我眼里真正意义上的河流,走在河岸上,一眼能看清河底颀长的水草袅袅婷婷,随水流摇摆着身子,它们轻柔的舞姿吸引着东一群西一伙的鱼儿快乐地穿梭其中,偶尔会来上一两只甲鱼,伸出灵活的小脑袋,左顾右盼,四肢垂直向上快速地划动,透过水波从水底到水面只是一眨眼的工夫。此时的河流,上下天光,一碧百顷,一切都显得柔柔的、弱弱的。微风过处,水波荡漾,分明就是一位柔弱无骨的女子娇羞慵懒的样子,河底累累的鹅卵石便是清水里的骨头,看似光滑圆润,实则坚硬无比,常常引得路人停下脚步,赞叹几声;至于春夏涨水之时,河面汪洋恣肆,浊浪排空,往日的仪态大方竟露出咆哮凶狠的狰狞面目,浑浊的急流所到之处,土崩岸塌,樯倾楫摧,散落的梁柱、滚木,农民家里的木盆,甚至是连根拔起的一棵大树,此时的它们才是河流的骨头,坚硬而又粗暴,像酒醉的汉子,脚步踉跄,斯文尽失,走在街头四顾无人而又横冲直撞;秋冬水枯之时,河面消瘦纤细,水碧云天,光影徘徊,长空雁叫声声,田头地里,情歌互答,此时的修河只有横渡的木船在水面坚硬地游移,从来处来,到去处去,箬叶覆盖的船舱、坚硬厚实的船桨以及深深插入河底的船篙,构成水面移动的骨头剪影,在日出日落的光阴里,接引南来北往客,其乐融融。 修水网 www.xiushui.Net 我习惯沿着一条河流的方向来回忆自己的脚步。 小时候脑海里就只有小溪,小溪就是我心中的河流,河床就是我和小朋友的乐园,从端午节起,我们就开始下河寻找乐趣了。河床里的滚石大小不一,它们或躺着,或站立,或干脆埋在泥沙里,溪水只是从它们身边穿行,绕着弯款款前行,从来都不会去打扰石头们阳光照射下的春秋大梦。那时候拿竹篓网兜去河里捕鱼捉虾的小朋友都不算有本事,像我们哥几个空着双手就敢跟鱼虾叫板的才叫真英雄。空手捕鱼捉虾是一项值得炫耀的独门绝技,每逢学校午休时,我们就会在老师眼皮底下偷偷地跑出来,迅速隐入小溪的草丛偏僻之处,左顾右盼之后悄悄来到高出水面的石头上,静静地盯着水里的游鱼,两三寸长的小鱼儿在我们眼里已经很大了,有身子薄薄的、扁扁的小白鱼,有肚子圆滚滚、身染金黄色的小鲤鱼,还有就着水底爬动的、有几根胡须的石板鱼。看它们自由自在的身影在眼前晃动,我们心里就会激动起来,默默祈祷着它们尽快游到石头底下去,不要忽左忽右地挑战我们那本来就不多的耐心。就在我们几个嘴里念念有词的时候,狡猾的小鱼儿终于累了,摇头摆尾地钻进了那块我们期待已久的石头底下,哥几个双手举起一个能够举得起来的大石头,对准鱼儿游进去的石头狠狠地砸下去,“砰”的一声,掀起一片白花花的水花,然后就有几条肚子翻白的小鱼浮上水面,我们赶紧上前用手捞起,顺手放在岸边沙滩早已挖好的小水坑里。被震晕的鱼儿在里面待了一阵,翻动身子,一会儿就慢慢恢复正常了,接着又转起圈来。看着鱼儿转圈时的快乐与兴奋,哥几个就会觉得小水坑里少了一些什么内容,于是几个人又到溪水里去捉几只大虾来陪伴小鱼。 本文来自修水网 捉虾是最有味道的一种游戏。那种极小的虾米我们是不捉的,专捉那些眼睛两侧有两根长钳的大虾,我们叫大脚虾,个儿比现在的小龙虾要小几号,有一句乡间谜语说的就是它们:眼鼓鼓,须是帚;骆驼背,往后退。如果不掌握大脚虾后退爬行的规律,就算你双手齐下,想捉到一只大虾也是蛮难的,别看它在水里爬动时呆头呆脑的,但纵跳极其灵活,当你双手合围的一瞬间,它会奋力一跳,逃出生天。大脚虾是吃水草长大的,但它并不傻,只要前方遇到障碍物,它就会立即后退,倒退的速度丝毫不比前行慢。内行的我们都知道,只要大虾一出现,就会伸出一只手掌到它的前方,另一只手掌张开在它后面候着,当它慢慢往后退的时候,不知不觉就退到手掌心里,然后手掌不急不缓地上浮,当手掌快离开水面而手心里还有水时,大脚虾是绝对不会往外跳的,因为它身子还在水里,依旧自信生存环境是安全可靠的。就这样,后面的手掌迅速盖上前面的手掌,从水里拿出来,一只活蹦乱跳的大虾就被活捉了,接着扔进小水坑里,一鱼几虾,或一鱼一虾,在溪边小水坑里转圈跳跃,就成了一道风景。 鱼是自由的,虾也是自由的,可我们却被早早地关在教室里失去了自由;鱼本来是自由的,虾本来是自由的,可我们却亲手毁灭了它们的自由且丝毫没有内疚之感。这就是我和小伙伴们懵懂无知的少年时代,没有善恶之分,没有羞耻之感,没有是非观念,我们有的只是放纵恣肆,有的只是无忧无虑,残忍与冷酷似乎早早就潜入我们的内心深处,等待着生根发芽的那一天。 xiushui.Net 二 小溪是大有来历的,没有人敢给它胡乱取名字:相传数百年前的乾隆时期,小溪的中游有两座极像游鱼、乌龟的小山,小溪流入修河交汇处有两座酷似雄狮、大象的小山,它们两两相对,把守在小溪两旁,是一个暗合“龟追鱼跑,江山易倒,狮象锁口,必出王侯”的风水宝地。担惊受怕的乾隆皇帝急忙派遣精通阴阳风水的护国法师率兵亲临江南,砍龟山之首,切鱼山之头,改道小溪,晾晒神龟灵鱼于小溪之岸;断雄狮之颈,斩大象之鼻,在狮象之间架起一座石拱桥,离间狮象联盟,以绝后患。经历了一年又一年一代又一代的冲刷和修补,从此小溪里流淌的不再是当年帝王眼里颇具灵气的圣水,只是一泓凡夫俗子们用以吃喝拉撒的泉水汩汩而流罢了。一年四季早起的老人在溪边放牛吃草,落日晚归的孤男寡女偶尔在溪边草丛中幽 会寻乐,便成了小溪年年岁岁不断上演的靓丽风景。被无辜断头去首的神龟、灵鱼、雄狮、大象静静僵卧在路旁,只是昔日顺应风水之运而出生的豪门大族、达官贵人早已乘鹤归去,不见萍踪了。 冬天的小溪并不结冰,厚厚的瑞雪积压在溪水两旁的灌木丛上,远远望去如处子的皮肤,小溪则是皮肤下面汩汩流动的血管。从灌木梢上垂下的冰凌曾吸引我童年时代多少向往的目光。有一次,我顺着悬崖空隙往下爬,去摘那晶莹剔透的冰刀玉剑,一不小心跌入冰凉透骨的水潭中,我死死抓住水边凸出的岩石大喊救命,恐慌的叫喊声被哗哗的流水稀释得一干二净,回头望着水里一条游动自如的鱼儿,我惊呆了:如此冰凉透骨的水潭在它们眼中竟然是温暖的家园,难怪它们终生不肯抛头露面去看看外面的世界多精彩。我不知道前世的我是不是这条鲜活的游鱼,但我确信,这条鲜活的游鱼下辈子一定会变成我!我心中突然一暖,咬紧颤抖的牙关,不再让自己哭出声来。湿透了的衣服紧贴冰凉的身子,使我过早地体验到父母救不了自己,亲戚朋友救不了自己,只有自己手脚并用才能爬上生命之岸的切肤之痛。 内容来自xiushui.Net 我喜欢沿着一条河流的方向来追寻自己的脚步。 离开小溪顺着修河下游方向往返的日子里,我从一名小学生摇身一变成了初中生,那也是远离母亲、远离小溪的开始。初中生的日子,一切都是全新的,少先队员时代戴的红领巾已妥妥收起,中午课间去小溪捕鱼捉虾戏水的那种自由自在早已随风而去,取而代之的是早自习、午休、晚自习的日子。一个班的男生睡在一间大寝室靠墙的上下铺,早上起床去抢水龙头刷牙洗脸,晚上熄灯后叽叽喳喳,有吵架的,有骂人的,还有尿床的,一声不吭的……当然一个学期里也有一两顿早餐吃馒头的好日子,那是我们最兴奋最盼望的日子。可是,世上从来就没有免费的午餐,因为吃完大馒头的当天,一定是要去二十里地以外的吴金坳砍柴火给食堂蒸饭烧水用的,当时曰勤工俭学。 天刚蒙蒙亮,学校里钟声当当当地响起来,同学们赶紧爬起床快速洗漱好,跑步到食堂窗口排队领取四两一个的又白又甜又香的大馒头,然后在班主任老师的率领下,整队出发。来回走四十里地,就算不砍柴也累得够呛,何况还要挑一担柴火回学校,那些个子小挑不起担子的同学,最少也要扛一根木柴回来交差。我就是挑不起担子中的一分子,每逢这个时候,总觉得低人一等,仿佛早餐领一个大馒头有糟蹋粮食之嫌,受之有愧啊。 本文来自修水网 好在不久就发现学校附近也有一条小溪,小溪不宽也不窄,水流不深也不急,距学校一千米左右有一个小水潭,虽然不可以去摸鱼捉虾,但水潭又成了我们眼中的天堂。晚上吃完饭后成群结队去洗澡,说是去洗澡实际上就是为了打水仗,或一对一单挑,或一伙对一个群殴,或两排面对面站着直接干,双手上下挥动,一时间水花四溅,只搅得一潭清水变浊水,两眼通红臂膀酸,但依旧没有人愿意作罢……直到有人大喝一声“快上晚自习啦!”这才赶紧收手,匆忙上岸穿衣直奔学校而去。 小溪年年潺潺流动,春夏秋冬四季更替。在快乐与忧愁时光的夹缝之间,我们夏天已经不满足打水仗的刺激了,开始在水潭里练习跳水了。水潭中间有一座崖石,因为长年泡在水中,表面已经是被水流冲刷得千疮百孔、凹凸不平。我们轮流抢占位置,站在崖边头下脚上地跳水,尽管当时并没有跳水的电视节目可供借鉴,但我们无师自通。无师自通的结果是其乐融融的,只是我们谁也想不到,其乐融融的结果却会乐极生悲:有一天,一位同学一个猛扎下去,居然倒插在水下的崖尖上,血水一下就染红了水面。幸好旁边有人,赶紧送去医院救治,事后我们才明白过来,平静柔软的水面下同样藏有锋利的致命风险。或许,棱角凸起的崖石才是水潭里真正的骨头,它的存在让水潭顿时充满暴戾之气,叫我们敬而远之。 修水网 www.xiushui.Net 转眼初中毕业了,我沿着修河往下再往下,来到一个叫“三都”的地方读高一。这是一所全日制中学,从小学一年级到高中二年级,但整个校园里就没有一幢新楼,仿佛一切都显得陈旧,一切都老气横秋。在这个地方读书,却让我的人生有了许多个“第一”:第一次见到了木质浮桥横江而过,脚踩在浮桥上左右晃动有了一种“平平仄仄平平仄”的感觉;第一次见过高大的电影院,并且偷偷跑到电影院看了一场《少林寺》,从此知道了扮演觉远和尚的李连杰,知道了天下武功出少林;第一次学会了逃课,因为数学老师整节课只在黑板上画一张图,画完下课铃就响了,然后值日生就走上讲台擦掉,等待下一节课的老师到来;第一次在学校食堂吃上五分钱一碗的海带骨头汤,第一次用从家里带来的大米去食堂蒸饭;第一次在三都渡口木质浮桥的船头上学跳水,像“浪里白条”张顺一样可以在水里翻筋斗,可以在木船底下钻来钻去而不被船底板给吸住……只是我没想到的是一年过后,学校高中部居然被裁撤了。于是我沿修河方向溯流而上,去到一个离家二十里远的地方念高中。这是一所1958年创办的学校,最初取名为修水师范,后陆续改名为修水党校、五四中学、五七干校、宁州中学、宁州完中。它地处修河南岸偏僻之地,与县城一河之隔。我去的那年,它刚刚由“宁州完中”更名“修水县第三中学”。这所学校留给我最深刻的印象不是老师言传身教也不是同学的勤学苦练,而是我们私下里深恶痛绝的“三宝”:臭虫、浮桥、造纸厂。 HULING 在我进修水县第三中学之前,我不知臭虫为何物;在我住进寝室之后,才发现冬天早上起床身上会莫名地出现一些红斑点,奇痒难忍,而挠过后就开始溃烂,有些同学听课时会把手伸进裤裆里使劲挠。这种刻骨之痒能让一个个少男少女忘了羞耻,真是苦不堪言。更可怕的是这种小虫子白天看不见,藏在木板床铺的缝隙之间,只有晚上人睡着了被子暖和了它才倾巢出动。白天找不到,各种药物都杀不死,最后学校领导想了个办法,烧开水让同学们端水去烫,可是臭虫依旧不绝,好在不到一年之后我就离开了。前几天无意中从网络上看到,修水县第三中学所有的旧建筑全部被拆除,在原基础上建起了崭新的现代化教学大楼及师生宿舍楼,或许今生再见“小强”,只能是梦中之境了。 说起浮桥,其实此桥与三都镇浮桥如出一辙,同在修河水面浮着,只是它的名字叫刘家埠浮桥。如果说得亲热一些,说是姊妹桥也不过分,只是它们之间相隔四五十里水路罢了。从学校围墙外步行二三百米就到了浮桥,那时的修河水流湍急,浮桥由十几条大木船横江而排,木板铺成的栈桥架在船上直通对岸,人一踏上去,左右摇晃,胆小的大声尖叫,胆大的兴奋不已,我当然是胆大队伍里的其中一分子。浮桥于我而言,最大的好处不在于过河而在于欣赏风景,周末放假不上课时,我常常一个人端坐在桥中间的某一条船头上。“逝者如斯夫”,我时而望着远处的青山,时而望着船舷两侧湍急的流水,隐隐感觉到了时间的急促与紧迫,因为我们读的是高二年级,第二年高考竟然要与高三的毕业生同台竞技,两者整整相差了一个年级的距离,高考胜算的把握几乎是渺茫的。如果考不上大学,又该如何去面对父母慈爱的面容,如何去面对村里人的冷脸与冷眼?我知道,船底下应该就是修河的中心地带,也是修河的最深处,如果一不小心落入水中,肯定就得喂王八去了。与其落水喂王八不如舍命一搏,好歹不到半年时间了,想到这里我就赶紧起身回教室温习功课去了。就这样,浮桥中间的某处船头仿佛成了我思想上的充电器,每当一周功课下来头晕眼花的时候,只要到那里坐上一会儿,心中就充满了干劲,白天认真听课,晚上点着自制煤油灯挑灯夜战,我视力一点五的好眼睛就在那段时间成了近视眼,一副劣质眼镜终于架在了鼻梁上。 修水网 浮桥成了我泅渡知识之河的坚强骨头,眼镜脚架则成了我遨游题海战术中的侦察兵。然而我并没有等来参加高考的机会,那年端午节前夕,我带上被子和小木箱回到了生我养我的家乡。从此,与猪牛为友,与青山为伴,与修河为伍,从白鹇坑到三都镇四十多里的水路成了我赚钱度日的唯一通道。 在那些日子里,我用汗水与泪水素描一个新农民的琐碎生活:早起放牛吃草,白天砍柴砍树,雨天种菜摘菜,夜晚回家路上跌跌撞撞。我至今都忘不了那幅早上牧牛的画面:牛在前不时用嘴扯着路边的青草,一步一脚印,干瘪的肚子左右晃荡,尾巴不时地扫动,赶走那些讨厌的在周身绕来绕去的蚊蝇;我则在后面拿着一根象征权力的小枝丫,不时地挥动一下,吆喝一声,山谷中各种鸟鸣声此起彼伏,好像是在迎接早起的老牛,也好像是在欢迎我这张崭新的脸孔,毕竟每天在山谷里出现的脸孔极其有限。现在想来,放牛吃草让我读懂了对牛弹琴的善解人意,读懂了牛是“农家宝”背后的辛酸与无奈,当然也品尝到了与牛同行相看两不厌的乐趣。鲁迅先生说过,牛吃的是草,挤出的却是奶。但我敢断定,先生未必像我当年一样放牛吃草充饥、使牛耕田犁地,但我却说不出像先生一样有哲理有学问的话。只是许多年以后,我远离家乡北上,像老牛一样毫无怨言,在作家们的字里行间耕耘、播种、收获,看来和这段与牛为伴的日子是分不开的。 本文来自修水网 三 我向往沿着一条河流的方向来怀念自己的脚步。 辍学三年的农村生活是一条悲伤的小河,十六岁的我流下的汗水与泪水曾跌落河里激不起哪怕一丝浪花。 柴刀、扁担、船桨,是我渡河时的左膀右臂;犁头、铁耙、角锄,是河里坚硬锋利的骨头。超负荷的体力劳动让我过早地去蹚这条山里男人的河。隔三岔五驾船下河运送自己砍下的木柴,到四十多里水路以外的小镇去换一些面额零碎的钞票,那是一段怎样难熬的日子哟:天刚蒙蒙亮,就登上小木船顺水而下。划船可不像游泳,只要有水就可以随意东西漂荡。鸟有鸟踪,蛇有蛇迹,鱼有鱼路,船有船道,四十多里水程,时而平潭如镜,时而急流暗礁,时而险滩重重,特别凶险的是船下急滩时,湍急翻滚的河水仿佛煮沸了一样,白浪翻卷,发出的声音震得两耳嗡嗡作响,此时此刻,小船全靠双桨划动来控制前进的方向,两眼紧盯着前方的水龙口,船头不能偏,笔直插入龙口,顺着水花四溅的湍流而下,不能有一丝一毫的疏忽,否则就是船翻人落水,木柴散无踪了。好在我们河边长大的男孩都很善泳,性命是不用担心的,只是辛苦半个月左右砍下的木柴会前功尽弃,顺河漂走。 从老家白鹇坑到小镇大概四五个小时的水路,其间风险重重,如果一路顺风顺水的话,到了小镇河岸时痛苦才算刚刚开始:小船靠岸后,一船柴两千五百多斤,在小船上满满地堆着,来不及擦擦头上的汗水,赶紧上岸去找买家,经过一番讨价还价后,通常整船柴就会被一户人家买下。接下来就是挑柴上岸,当时小镇已经有了类似于挑夫的人家,挑一百斤柴上岸送到买家屋里收费一角钱,可自己舍不得那两三元脚夫费,当年十六岁的我,一担木柴重达一百七十多斤,一步一步登上四十九级石台阶,然后送到买主家里,来回十五六趟就让船底见空了。 本文来自修水网 等到买主结账时,已经是下午两点左右的光景,然后随便找个苍蝇店填饱肚子,跟同行的小伙伴开始逆水行舟了。没有经历过撑船逆水而上的人,永远都不会知道逆水行舟的痛与累:从小镇回到白鹇坑的逆行水路,前后需要七八个小时,逆流上滩时双桨已经无用,只能靠船篙使劲撑,撑一篙可能只前进一尺,停一篙就不是退三尺的概念了,只要船篙一停,船头立马歪斜,掉头船又顺流而下了,一下就可能会退却几里水路了。记得当年课堂上读过“学似逆水行舟,不进则退”的格言,没有亲身经历过的事情,老师讲解得再明白其实我也是糊涂的,想不到离开学校后我才真正理解到了“逆水行舟”四字背后的艰辛与痛苦。

东门一出二神滩,窑棚扫帚两边拦。

这就是当年奔波于七百里湍急浪花里的艄公耳熟能详的《修河滩歌》,从白鹇坑到小镇中间共有鹅颈滩、彭姑滩、北岸滩、栏杆滩四个险滩。船上滩,如登山。一篙接着一篙撑。撑篙其实是一门学问,光有蛮力是远远不够的,在流水面前,再霸气威猛的汉子也得服服帖帖,自惭形秽。撑篙人必须站在船尾,下篙手法如中医扎银针一般,要稳、准、快,扎准穴位,立竿见影:先左边斜篙入水,接着就是右边斜篙入水,船篙切忌贴着船帮入水,那样风浪一逼,人就可能会被反弹到水里去,这样船头保持直线方向,第三篙才从船尾正中斜篙入水,双腿一蹬,船只破浪前行。只有一刻不停地“左、右、中”或“右、左、中”斜篙入水,船头才会昂首挺胸地逆水前行。只是有时水流太急了,就算你是用篙行家也无济于事时,只能是“扑通”跳入齐腰深的水花里用双手使劲推着小船上滩……七八个小时的挣扎,途中没有任何补给能量的地方,烈日当空,如炭火一般烤着全身,汗流如浆,有时双眼蒙眬,分不清是汗水还是泪水。如果是冬天,那迎面能吹得双手皲裂的寒风、那跳入冷水里的双腿就更是让人苦不堪言。等到船只上完鹅颈滩后,我的全身就像是一摊烂泥,软绵绵地不想动弹,可天早已黑了下来,河面上叫不出名的水鸟声、平时听说的落水鬼故事就更是恐怖吓人了,只能站起身继续挣扎着……船篙下端锋利的铁质钻头坚硬无比,扎在河底的卵石上,比世间任何的骨头都要坚硬,只是岁月的河流早已锈迹斑斑,随着抱子电站拦水大坝的建成,当年凶险无比的鹅卵滩成了一处杂草丛生的野兽乐园,让我的青春回忆顿时失去了坚硬而有力的证据。 磨滩小水平平过,滩浅独石用心拦。 零盘滩里挨山走,抱子鹅颈出西关。 上下彭姑忙桨荡,心中思想北岸滩。 杨梅渡过狗肚里,栏杆滩里转二湾。 烈马驼印孙家瓦,何潭衍里浅沙滩。 洋湖港口武宁界,猪牙窑里水溅溅。 彭滩头来都是曲,潭州罐里老虎滩。 谨防吊口雷打石,清江哨背把船弯。 新开河路野猪滩,伶牙俐齿细米滩。 三陡滩里真三陡,下了仰滩流白湾。 xiushui.Net 桃林衍过龟颈里,澧溪铺店对崖山。 脚踩高滩繁华地,岭岗五帝不消拦。 仙人潭里转二湾,艄公喊叫用心拦。 织女抛梭梅家湾,下了王竹又王竹。 王竹脑背枇杷洞,石渡铺店对崖山。 牛肚衍里防备浅,汤家埠下把船弯。 远远望见鸡公嘴,湖滩好比过刀山。 新县滩里滩一半,邓埠下去狗屎滩。 帅公碑头八字水,秤钩滩头是饶湾。 两橹摇过太平衍,古人钤记磨刀山。 梅岭濉里如见虎,吓得艄公面无颜。 张家滩里伴山走,望见武宁一座城。 把船弯到南门口,沽酒剁肉把愿还。 客人劝我三杯酒,昏昏醉下东渡滩。 两橹摇过双风口,小滩出口对崖山。 辘州缆里真辘州,下了徐滩又徐滩。 西滩头里老鸽石,打鼓潭里好歇夜。 车前衍里齐打号,潭埠店里马头山。 病滩头来三湾曲,巾口下去杨小滩。 鹅卵州背仙姑寺,古人钤记墨斗山。 康滩头来康半昼,松树坪里露狮滩。 箬溪铺店悬悬望,前面就是三洪滩。 九十九个鹅卵石,艄公喝叫用心拦。 河埠有个二麻子,桃花衍里寄书还。 拜上家里全无事,船只下了柘林滩。 修水网 董埠滩里强风堰,猴子岩下昆洋濉。 忙桨荡过易家埠,白槎上首同步滩。 两橹摇过张公渡,黄牛拖磨藕梁横。 虬津夜夜防贼盗,端阳嘴上对青山。 美女献羞梁山后,夜宿孤州马家湾。 建昌门前防备浅,前河后港罗娟滩。 两橹摇过炭埠口,炭埠河里转二湾。 把船弯到西都嘴,沽酒剁肉把愿还。 或往赣州或去省,或往湖口九江关。 或往饶州景德镇,或往樟树并水湾。 有风就把风头走,无风就把纤来拉。 这首滩歌都唱尽,湖广江西远驰名! 内容来自xiushui.Net 事实上,除了在河里撑船外,我还有过一次夜放木排的懵懂经历。说懵懂,是因为事前没有任何征兆;说木排,其实就只有八根两丈多长的杉树绑在一起。事情的经过至今历历在目:某天一个小伙伴来找我,说天黑以后帮他扛四根树到修河边,上百斤重的一根杉树从地上抛到肩上再从肩上放到地上都得悄无声息,不能惊动任何人乃至村里人家的每一条狗,这是一件有难度的事情,但我们做到了。很快八根杉树在水面上排到了一起,一头用绳子绑好,另一头还是散开的。突然一道手电从远处射来,小伙伴让我赶紧上木排。我顿时傻眼了,因为事先没有准备,衣服都没有拿,时值深秋季节,河风阵阵侵入肌骨,我一咬牙,跳上木排,几根树木滚动,差一点就掉入水中,小伙伴双腿张开夹紧八根树,船篙一点岸边,居然就顺水而下,一两里水路后才靠岸,重新扎好木排后朝下游漂去。 这挂木排扎得很不专业的,下滩只要稍为不慎,就会全部散架,当时居然没有考虑这方面的因素,八根杉树一路半沉半浮着,木排上都是水,这一夜是如何熬过来的我不想说,只有一个细节让我刻骨铭心:当我们的木排来到彭姑滩时正值半夜时分,霜风吹着脸庞像针扎一样,我们靠停在一个角落里,然后双手抱膝背靠背缩成一团,我非常清晰地感觉到一股冰冷的寒气从水面升起,然后从脚底沿脚踝、膝盖、大腿慢慢侵入身体,体内仿佛有无数的冰蚂蚁在蠕动,水面上的霜风也趁机袭击,全身上下开始慢慢麻木起来,我心里那个后悔也真是无法言说,为什么要受这种罪呢?当时把杉树扔水里后为什么不转身回家呢?是怕小伙伴一个人不安全还是怕那个拿手电筒的人追过来?我的牙关不停地上下叩击。时间一分一秒地过,感觉特别慢,当全身上下觉得只有心脏是热乎的外,我不知不觉竟然打了一个盹,醒来睁眼一看,东方的天空有一丝鱼肚白一丝红线条的云彩出现,天居然亮了!我再一看小伙伴,他的头发眉毛上居然有一层薄薄的霜,多年以后我看电视剧《白眉大侠》主人公徐良时,瞬间就会想起自己也曾白眉过一次的往事。 本文来自修水网 如果说木排是水里流动的骨头,那么我和小伙伴就是生活锅里的一盘小鲜肉,只能任人煎炒炸煮炖。天大亮以后,我和小伙伴撑着木排到了北岸附近的河岸,我留下看守木排,小伙伴上岸去跟人讨价还价,最终以一百六十多元成交了八根杉树。当小伙伴抽出其中的一半塞进我的手里,我惊吓到了,这怎么可以呢?我只是帮忙一路运送,树又不是我砍的,钱当然是不可以拿的。小伙伴急眼了,好兄弟,分一半。下次你也分我一半嘛,别婆婆妈妈了!可惜不久以后我就进城复读继而走上了另一条完全不同的生活之路,从此再也没有干过这种拿着小命去换钞票的事情……直到多年以后,我在北国这座大都市漂泊或漫游的时候,才知道小伙伴因为一次意外早已不在人世了。 可我偏偏还记得他,记得他说的“好兄弟,分一半”。记得那条夜色降临后我们曾经相依为命过的河流依旧波浪滔滔、滚滚向前,而实际上,因为电站大坝的截流改道,鹅颈滩、彭姑滩早已是荒草萋萋的狭长沟谷了,我曾经为之谋生的波光水影只能在梦境里再见。 古希腊哲学家赫拉克利特曾说过“人不能两次踏进同一条河流”。是的,人的一生确实不能两次踏进同一条河流。用这句话来标记我家乡的母亲河是再恰当不过的。多少年以后,我如鱼儿一样离开了江南家乡的母亲河,一路北上,碰到了许多尖锐、藏匿凶险的暗河,因为一生负气而不愿妥协,被人骗过、被人蒙过甚至被人诱惑举棋不定过,每当这个时候,我就会想起家乡那条有骨头的河流。 内容来自xiushui.Net 是的,那是一条有骨头的河流,多少年以后,我依然如斯说。 (作者简介:全秋生,笔名江上月,江西修水人。民盟全国政协支部成员,中国作家协会会员,职业编辑兼及文艺评论。有散文入选《散文海外版》《散文选刊》《作家文摘》《中国文学佳作选散文卷》(2022)、《中国文学佳作选散文卷》(2023)等书刊,其中散文《西四羊肉胡同》入选北京市丰台区2019-2020学年度第一学期七年级语文期末试卷等三种试卷。独立策划出版锐势力•中国当代作家小说集、锐势力•名家小说集、实力榜•中国当代作家长篇小说文库三套纯文学丛书百余部。其中责编图书获国家级奖励五部、省部级奖励十部。现居北京,供职全国政协中国文史出版社。) |