|

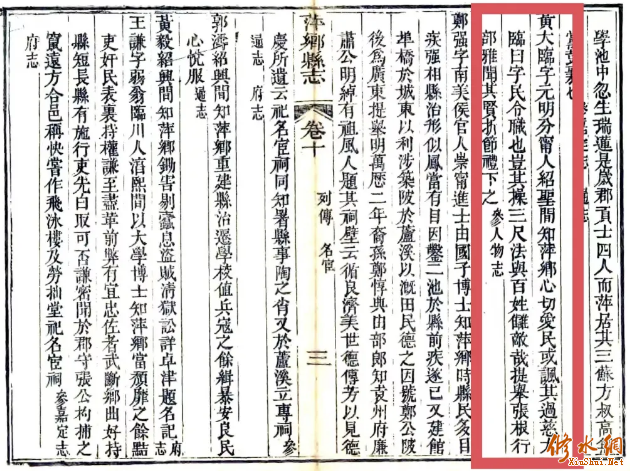

黄庭坚的父亲黄庶一共生了五个儿子,分别是黄大临、黄庭坚、黄叔献、黄叔达、黄苍舒、黄仲熊。苍舒16岁夭折,仲熊34岁早逝。在余下的兄弟中,无论仕途坦荡春风得意,还是命运多舛风雨如晦,他们依然骨肉情深,互为关顾,共担风雨,不时诗词唱和,体现出伯歌季舞、肝胆相照的兄弟情谊。 黄大临出生于庆历辛巳年(1041)四月十六日酉时,字元明,号寅蓭,黄庭坚不知什么原因,还称其为“伯氏”,比黄庭坚大四岁。父亲黄庶曾为康州太守,黄大临因父荫而以秀才身份入仕。他虽没有考中举人进士,仍是秀才身份,但由于出生于书香世家,多年浸濡在四书五经和诗词歌赋等中国传统文化之中,其文学修养自是十分了得。除了和诗书双杰的二弟黄庭坚经常切磋外,还与唐宋八大家的苏辙诗词唱和。  黄大临的诗词数量和其弟黄庭坚是无法相比的,现存诗词13首,其中,《全宋词》收录其词3首,《全宋诗》收录其诗8首,另外,《同治萍乡县志》收录其佚诗2首。录其诗词各一首于下,供大家欣赏。

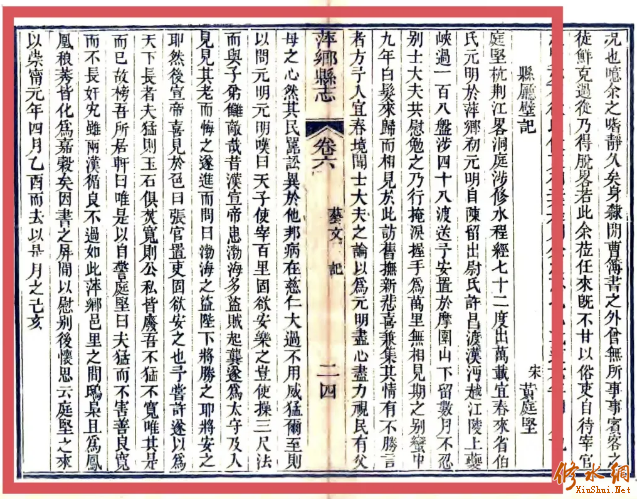

《留别诗》

一、千里护弟到黔州桄榔笋白映玉箸,椰子酒清宜具觞。 市井衣裘半夷夏,阴晴朝暮变炎凉。 莫推月色共千里,不寄江南书一行。 无榖笳声上云汉,晓来偏绕九回肠。 《青玉案》 行人欲上来时路。 破晓雾,轻寒去。 隔叶子规声暗度。 十分酒满,舞茵歌袖,沾夜无寻处。 故人近送旌旗暮。 但听阳关第三句。 欲断离肠馀几许。 满天星月,看人憔悴,烛泪垂如雨。 元丰七年(1084),大临初次出仕任龙泉县令,后又任梁县尉。元祐六年(1091),其母随黄庭坚居住京城,因病而逝。黄大临奔丧京城,后和黄庭坚一起随护母亲灵柩归葬家乡分宁双井。 绍圣元年(1094)六月十八日,黄庭坚管勾亳州明道宫,朝廷命其于开封府地界之内居住,以听候国史院对证查问。年底,因被诬纂修《神宗实录》不实,被贬涪州(今涪陵一带)别驾,黔州(今彭水一带)安置。这时,黄庭坚按朝廷规定,在开封府陈留县居住,黄大临担心庭坚二弟心情不好,故一直随侍左右。 xiushui.Net 绍圣二年(1095)正月,黄大临陪同黄庭坚从陈留出发,经尉氏、许昌,渡汉水,一路往黔州进发。二月至江陵,上三峡。过巫峡鬼门关时,大临看到两岸巉岩陡立势似欲坠,想到二弟命运多舛,官职一贬再贬,这次贬到黔州这个僻远蛮荒之地,能不能闯过这道鬼门关回到家乡安度晚年,都无定数,心里甚觉难过疼痛,夜宿施州(今湖北恩施州一带)歌罗驿时,就着昏黄的灯光,写下了《题歌罗驿竹枝词》:

尺五攀天天惨颜,盐烟溪瘴锁诸蛮。

一行人三月至下劳关,四月二十三日,到达黔州,居住在开元寺摩围阁。旷达乐观的黄庭坚干脆自号摩围阁、黔安居士。平生梦亦未尝处,闻有鸦飞不到山。 风黑马嘶驴瘦岭,日黄人度鬼门关。 黔南此去无多远,想在夕阳猿啸间。 在这段时间里,黄大临一直陪伴在黄庭坚身边,历时近四个月,行程一千多里。到了黔州后,一直不忍和二弟离别,一拖再拖,在黔州逗留了近两个月后,才于六月十二日恋恋不舍地离开。 在陪同二弟前往贬所期间,朝廷授予黄大临越州(今浙江绍兴一带)司理参军,主管狱讼刑罚事务。离开黔州之后,黄大临匆匆赶赴任所。 元符三年(1100)三月,黄大临解职越州司理参军,十月,调任江西萍乡县令。《萍乡县志》载其在绍圣间任萍乡县令是错误的,因黄庭坚在《宝积禅寺记》中明确记载:“(元符)三年十月,余伯氏元明为令也”。大临在县令任上,简政宽仁,士民感佩,故政令畅通,赋税无缺。其事功被录入《萍乡县志·列传·名宦》(《义宁州志》也有类似内容的记载):“黄大临,字元明,分宁人。绍圣间知萍乡。心切爱民,或讽其过慈。大临曰:‘民令职也,岂其操三尺法,与百姓仇敌哉?’提举张根行雅闻其贤,折节礼下之。”  本文来自修水网 绍圣五年(1098),因避表外兄张向之嫌,黄庭坚迁戎州(今宜宾)安置。元符三年(1100)年五月,黄庭坚起复宣德郎,监鄂州在城盐税,因江水上涨阻行未到任。十月,改奉议郎,签书宁国军(今安徽宣城市)节度判官。建中靖国元年(1101)三月,改奉议郎权知舒州(今安庆一带)。四月,召为吏部员外郎。这时,黄庭坚已到湖北江陵。他考虑到体弱多病,辞免恩命,乞知太平州(今当涂、繁昌、芜湖一带),留在荆南待命。 崇宁元年(1102)正月二十三日,黄庭坚从荆州出发,二十六日到岳阳,随即登岳阳楼,写下著名的《雨中登岳阳楼望君山诗二首》:

其一

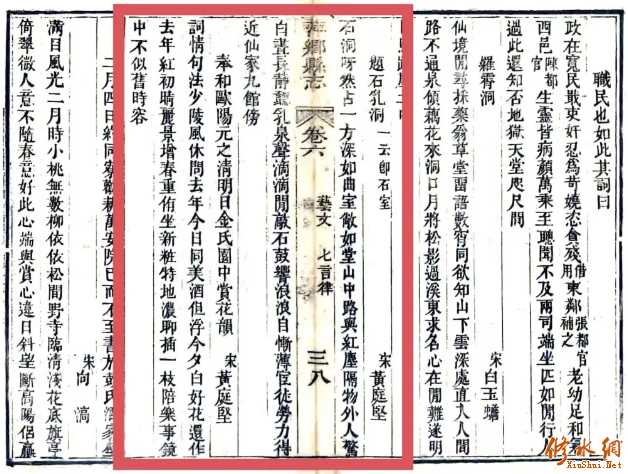

二月六日,经湖北通城,进入洪州分宁黄龙山,拜谒灵源惟清禅师,为黄龙寺写下了那首“山行十日雨沾衣,幕阜峰前对落晖”的有名诗篇。在双井逗留一段时间后,动身前往萍乡探望兄长大临,在路上与密老禅师相遇,一起前往萍乡。四月一日到达萍乡,与分别近七年的哥哥大临见面相聚。投荒万死鬓毛斑,生出瞿塘滟滪关。 未到江南先一笑,岳阳楼上对君山。 其二 满川风雨独凭栏,绾结湘娥十二鬟。 可惜不当湖水面,银山堆里看青山。 这年,黄庭坚58岁,黄大临62岁,两人都是年老体弱,病痛缠身,两人离别将近七年,饱经官场风雨和世态炎凉,两人俱是身心俱疲心力交瘁,但老兄弟分别多年之后的相见,又是格外令人喜悦,除了黄大临上衙处理公事之外,其他时间是形影不离,或促膝侃侃而谈,或附耳唠唠叨叨,甚或抵足而眠共被而卧。 xiushui.Net 黄大临还带着黄庭坚四处走走转转,邑人士民听闻和苏轼齐名的大文豪大书家黄庭坚来了萍乡,俱来围观相聚,一睹才子风采。参观了县衙厅壁、宝积寺、石乳洞、金氏花园等地之后,众人多次对黄庭坚说:员外莅临,县邑增辉,萍乡盛事,请留墨宝。黄庭坚感觉盛情难却,黄大临又微笑颔首,立即在现场挥毫泼墨,赋诗两首,一为《题石乳洞》:

石洞呀然占一方,深如曲室敞如堂。

山中路与红尘隔,物外人惊白昼长。 静听乳泉声滴滴,闲敲石鼓响浪浪。 自惭薄宦徒劳力,得近仙家九馆傍。

词情句法少陵风,休问去年今日同。

第二首诗是黄庭坚参观金氏花园所写。在大临和欧阳元等萍乡乡绅俊彦的陪同下,一行人来到了萍乡久负盛名的金氏花园赏花。虽然已是晚春,但花园的鲜花还在怒放,满园依然是姹紫嫣红春光无限,欧阳元拿出自己在清明节那天写下的《清明日金氏园中赏花》诗给黄庭坚展看,黄庭坚依其原韵写下了如上诗篇。 本文来自修水网 美酒但浮今夕白,好花还作去年红。 初晴丽景增春重,侑坐新妆特地浓。 聊折一枝陪乐事,镜中不似旧时容。 在诗的最后,黄庭坚写道:看到大家纷纷折花在手,有的把玩,有的像妇女一样斜插鬓边,自己禁不住也折下一枝,插到鬓边,对镜一看,虽然有鲜花装饰,但岁月留痕,镜中的面容不是过去那个自己,早已是两鬓染霜,皱纹满脸,一副苍老衰朽的模样,不禁唉声叹气起来。 湖南醴陵县紧挨萍乡,听闻闻名天下的文豪黄庭坚来到了萍乡,醴陵主簿李承之立即修书一封,派专人送给黄庭坚。黄庭坚阅读来书后,回书一封,名为《与醴陵主簿李承之书》: 某,顿首。自荆州来省伯氏(大临)于仁里。闻足下乡䣊之誉甚矣,恨不相识也。乃专使慧书至意,倾写不见鄙外,幸甚幸甚!告以从来问学之意,知足下不汩于流俗,求配于古人。士之不自重久矣,观足下所见教者,能言其言,岂易得也。至于推与不肖,在先达君子之列则不敢当。见弹而求鸮炙,似足下之过也。夏气暄浊,比来日用如何?闻醴陵岩邑,民颇嚣讼,佐邑想亦少暇日。同僚为谁?臭味相投否?一舍想望,无阶修敬,谨奉于状。 书中对李承之评价很高,认为其“不汩于流俗,求配于古人”,“能言其言,岂易得也。” 接到黄庭坚的回书之后,李承之又寄了一封书信过来,并附赠一本自己最近刊印的新作给黄庭坚。黄庭坚阅读后,又修书一封,名为《再与李承之书》。在书中,黄庭坚对其新作做了肯定,并将其弟仲熊一书予以回赠。 修水网 在萍乡期间,黄庭坚还写下了《县厅壁记》、《宝积禅寺记》、《答密老书》、《泐潭乾和尚赞》、《船子和尚歌跋》等诗文。  顷尝论道人处俗之意,公欣然见纳,然恐未及其趣耳。如公高明了了,决不同流俗矣。忧患百种,去来无乡。要使虎无所措其爪,兵无所容其刃耳。势力之交决,定能埋殁人。人之所畏,不可不畏。清心省事,不得已而后应,自然寡过矣。道人壁立千仞,方不入俗。至于和光同尘,又和本折却。与其又和本折却,不如壁立千仞。

我穿高安过萍乡,七十二渡绕羊肠。 本文来自修水网

这次黄庭坚撰写《宝积禅寺记》后,还为寺庙题写“德味厨”、“入还堂”二块匾额。

水边林下逢衲子,南北东西古道场。 五峰秀出云雨上,中有宝坊如侧掌。 去与青山作主人,不负法昌老禅将。 栽松种竹是家风,莫嫌斗绝无来往。 但得螺蛳吞大象,从来美酒无深巷。  2025年1月19日 |