|

作者:周兢业(江西)

綮支下九世孙左丞相必大洪道拜撰汝南乔木大根本,粒食蒸民业蔍蓑。 祥发庆衍万里流,似潮似海何浑浑? 吾宗本是婺州府,先徙瑞城后宁土。 祖居龙洞基址安,终身有孙还有子。 旧家文献几千年,衣冠济济皆才贤。 簪缨继世名声显,兰孙桂子何绵绵。 有士山林尚清节,有子读书绍前烈。 亦有仕宦在枫宸,亦有词人弄风月。 君不见,王侯累赐受恩深,祖官庐陵家至今。 后因兵燹乱纷纭,各失九代未弗明。 尔今抱谱来远继,隐显孙枝同一录。 我时见谱欢无异,我且作歌当后序。 惭愧一曲短章成,万古芳声昭天地。 宋淳熙己酉岁一阳月长至日 这是江西省宜春市宜丰县汝南周氏家谱序言上存留的南宋丞相周必大为该家族族谱所作的《家谱歌》,歌文讲述宜丰周氏宗支始祖宣公源自汝南,后迁居于婺州(今金华市),其后裔一支(周綮)由婺州到瑞州(今高安市),周綮后裔一支(周銮)再到分宁龙洞(今铜鼓县)的迁徙历史,并颂扬该宗支为书香世第,文风厚重,后裔子孙不但繁衍众多,而且人才辈出。也讲述自己因祖父辈在庐陵当官,后居住在此,因为兵荒马乱,丢失以前世系,导致世系不明,经过仔细对谱,发现自己家谱记录与宣公宗支家谱记录相前后一致,确认自己家世与宣公宗支应该是同源同根,自己属于宣公第九世孙,并以此身份署名,特作一篇歌序来见证此事。 修水网 www.xiushui.Net 《家谱歌》不但收录在汝南周氏宣公宜丰支派的家谱上,在宣公其他地方支派后裔中也广为流传,很多周氏家谱都录有此歌,笔者也从乌东周氏家谱中发现了与此相似的《谱序歌》,其歌文如下: 汝南一族原有旧,源远流长出人右。

易姓受氏自本程,陈锡我周称不谬。

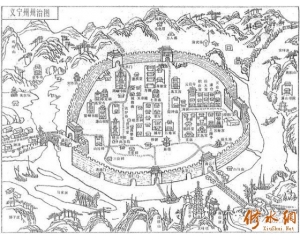

文句与宜丰宗支所载虽有些不同,但内容所描述事件基本相同,也讲述汝南周氏宣公本来居住婺州,后裔肇、启、綮因为战乱由金华迁徙出来,其中一支(周綮)迁徙到分宁(今修水县、铜鼓县)、高安的经过,周必大认可其为自己先祖的事实。姑且不论此篇谱序歌真假,能录入家谱,且描述事件大致相同,也增加了周必大曾作过类似歌文可能性,只不过在后裔流传中,各地家谱记载发生了一些偏差。 宣公本是婺州府,四季寇氛无安堵。 厥孙肇启綮同游,斜石横安并火游。 迁徙分纷不一地,旧家文献几千秋。 衣冠济济皆才贤,裕后光前别有天。 簪缨继世名声显,兰孙桂子何绵绵。 有士山林尚情节,有子读书貂前烈。 亦有仕宦在枫宸,亦有词人弄风月。 五侯累世受恩深,印累绶若家至今。 我喜蕃衍若椒联,更尤离乱派难求。 我今抱谱来远继,隐显孙枝同一录。 我时见谱欢无异,我且作歌当后序。 惭愧一曲短章成,万古芳声昭天地。 唐兵部尚书赠太傅宣公九世孙宋左丞相必大 拜撰 修水网 按照《中华姓氏谱 周》《周姓史话》《宋史 周必大传》等史书记载:周必大,南宋著名的政治家、文学家,其生于1126年,于1204年去世,吉州庐陵(今吉安市)人,宋高宗绍兴二十一年(1151年)中进士,官至吏部尚书、枢密使、左丞相,封许国公。宋光宗即位,拜少保、益国公。周必大曾祖父周衎,官至朝奉郎,累赠太师、秦国公。祖父周诜北宋元符三年(1100)进士,官至左朝散大夫,累赠太师、秦国公。 父亲周利建官至左宣教郎、太学博士,累赠太师、秦国公。伯父周利见,北宋政和八年(1118)进士,官历黔州通判、广东转运判官、辰阳知州、左朝请郎。 以上是正史关于周必大生殁、履历及其祖辈几代的有关记载,按上所述,周必大世系为:周衎→周诜→周利建→周必大。那么,对于他们四代的籍贯,史书是这样记载:周衎出生郑州管城,定居管城,周诜庐陵任职,定居庐陵,周利建扬州赴任,卒于扬州,周必大先是随父迁居扬州,后随母居于外祖母家,丧母后又随伯父赴广东等地,后从政,来往各地,辞官后卜居庐陵,最后葬于此地,所以,周诜、周利建、周必大称为庐陵人,无可非议,周必大曾祖父周衎为郑州管城人,也有史可查,证据也确凿。而对于周必大曾祖父周衎以上祖辈的身世,史学上就一直有着争论,一种说法是周衎世居管城,很早之前由汝南迁入。第二种说法是周衎的父亲或上几代是从其他地方迁入。第一种说法有南宋著名诗人陆游所撰的《监丞周公墓志铭》中描述的周必大家世“世居郑州管城县,祖诜公通判吉州,遇乱,不能北归,因家焉”和元代学者周伯琦根据其家族《鄱阳板桥旧序》记载周必大先祖“由汝南迁郑居东里门”,但描述也比较含糊,证据也不是很充分。而第二种说法,是根据各地周氏族谱的一些记载,但各地所载各有不同,有的说是来自汝南,有的说是来自蔡州,有的甚至说是周敦颐的后代,周必大本人也曾言对于家谱世系比较模糊。笔者今就本家族族谱所记载,结合一些历史掌故,来分析探讨一下周必大家世与汝南周氏宣公支派的一些渊源,理由证据不一定十分确凿,但也有足够充分理由来佐证,有不同见解者,权当一研究周必大新观点,以雍读者。 修水网 据我汝南周氏(宣公)族谱记载:我周氏宗支属汝南郡,尊唐朝宣公为始祖,周宣:婺州人,出生于唐文宗太和二年(828年),宣宗时期中进士,先后在洪州(今南昌市)等地方任职,后进京升为朝散大夫,户部侍郎,兵部尚书,赠太傅。周宣去世后归葬于浙江金华,建有祠堂。 周宣之子如川,因父功赐将仕郎,英年早逝,随父葬于金华,周如川生子三:肇、启、綮,其时正处于黄巢起义战乱时期,肇、启、綮三兄弟举家从金华迁出,来到湖北蕲黄(今黄冈市)后,三兄弟分开迁徙,周肇到武宁,周启到分宁(今修水县、铜鼓县),綮来到高安七里桥,各自生活。 家谱记载,周綮定居高安七里桥后,生三子:钊、金、銮,周钊字茂钦,号锦堂,周金字茂霞,号宝堂,周銮字茂贞,号庆堂。为与上一代三兄弟区别称谓,后世把周肇、周启、周綮三公称为“大三堂”或“老三堂”“旧三堂”,把周钊、周金、周銮称为“小三堂”或“新三堂”“少三堂”。“三堂”在江西西北部立足后,勤耕笃学,发愤图强,安居乐业,自此之后,周宣子孙后代繁衍昌盛,现分布在江西、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、广东等多个省市,后裔超过70万。周钊迁居怀德(今宜丰县花桥乡白市村),称为“怀德周”,属于赣西北周氏一大重要支派,周钊生四子:保习、保亮、保华、保甓,笔者属于宜丰周氏保习宗支。周金在修水,后代主要在修水、武宁一带,人数不多。周銮迁居铜鼓,其善于养马,其圈养的马匹中有一头属于稀有品种,十分好看,周銮非常喜欢,于是献于朝廷,得到后梁皇帝的欣赏,封为龙马丞相。周銮生五子:正、稍、倍、积、善。正、稍、备随父居铜鼓。四子积迁居宜丰,五子周善聪明好学,后获取功名,迁居管城,善后生子衎,为周必大曾祖。 本文来自修水网 以上为周必大上祖世系及根源,这里,可能会有读者问及,周必大及其上三代为什么后面没有与銮公宗支修谱呢?我想其原因可能有这几个: 一、周銮其他后裔当时大都生活在赣西北、湘东北一带,与宣公支“大三堂”肇、启、綮,“小三堂”钊、金、銮杂居一起,来往甚多,甚至和而修谱,像笔者所属宣公宜丰周钊宗支就曾与修水周钊宗支、铜鼓的銮公宗支曾合修家谱,也会互相为分开修撰的家谱作序,与周善一支因为距离甚远,所以断联。 二、因为周善迁出后,未携带家谱,后面其后裔也因为从政,四处辗转,居无定所,所以对四代以上的世系就模糊了,也难联系到周衎之前的同宗之祖人员了。 三、周善后裔几代都是京城或地方官员,特别是周必大为丞相,高居要职,周銮其他宗支之前没有续谱,怕周必大不认可,定一个欺诈罪名,打入牢笼,不划算,所以就没人敢去联系。那么,这个《家谱歌》又是怎么来的?周必大为什么又认可宣公为自己先祖呢?宣公宗支家谱还有其他有关周必大的记载吗?关于这些谜团,我门还得从南宋时期分宁人周禹臣说起。 分宁周姓为大姓,是宣公后裔聚集的一重要地方,周姓人口众多,新老“三堂”汇集,属于当地一旺族,在周必大为丞相期间,有位叫周禹臣的人,有点学识,胆大心细,是宣公支派的后裔,他在查阅家谱后,发现当朝丞相周必大与自己是同一支派,是宣公的九世孙,但因为家谱修谱没有与周必大上四代同修,所以没有接上周必大这一支,为了让家族族谱得以完善,支脉清晰,后代子孙能知晓同一支派血脉关系,于是,做出了一个大胆决定,他要带上本族家谱上京师面见周必大,给周必大展示族谱先祖世系,从而证实周必大家族世系与自己同一支,尽管有冒欺诈的罪名,但是,为了家族事业,他还是决定冒险一试。于是,周禹臣携带着家谱,独自一人赴京,来到丞相府,请求拜见周必大,陈述缘由,得到了周必大的答允,并客气接待了周禹臣,然后,周必大认真查看了周禹臣所带的周氏家谱,并搬来自己的家谱一一核对,竟然发现前后记载都十分吻合,确认自己就是宣公宗支的,正好前面丢失的先祖部分找到,得以续上,也查明自己为宣公的九世孙。为了记载此事,证实自己确实属于宣公一支,周必大当场谱写了一首家谱歌,赠送给周禹臣,并请求当时的右丞相留正帮忙为家谱作序,以作纪念。 修水网 www.xiushui.Net 留正在听到周必大情况说明后,欣然答应,并对此事经过作了详细描述,对周必大不拘泥身份高低、尊宗重祖、尊重事实的高风亮节,博大胸怀给予高度评价和赞赏,也侧面对周禹臣的勇敢热心、为家族事业乐于奉献精神表示称赞。 那么,从笔者周氏家谱所载及周必大《家谱歌》落款所言,周必大为宣公九世孙,按照世系排列,周必大家世从宣公以下就很明晰了。其排列世系为:周宣→周如川→周綮→周銮→周善→周衎→周诜→周利建→周必大。那么,我们再从出生时间节点来分析一下可能性。 据家族记载几位始祖出生年份,周宣(828——899年),周如川(860——888年),周綮(885——962年),周銮未知,但从家谱叙述,大致推测其出生年份为942年左右,周善是周銮五子里面最小的一个,大致出生在987年左右,周衎大致为1020年左右,周诜大致为1053年左右,周利建大致为1090年左右,周必大(1126——1204),时间点上基本符合生育和历史常情。 周必大在京师为相,其实也不是一帆风顺,因为其政见与其他官员常有不合,所以,他也经历几起几落,也曾被贬黜,与另一丞相韩侂胄关系一直不合,遭到韩的多次打击,而其中许多江西派,及与周必大相关的朝臣都连带被韩打击、排斥,其中有右丞相留正,理学家朱熹,以及周氏后代永嘉派代表人物周端朝等大批朝臣,里面也有一个周绍隆小京官,是宣公后裔支派,属于笔者先祖,也是綮公之下九世孙,与周必大同辈分,也因为与周必大的关系,也遭到韩侂胄排挤,周绍隆因为担心韩侂胄后面还会陷害他,对从政也没有了希望,干脆辞官回到分宁,回家后不问政事,四处游猎,偶然到宜丰孥山,发现这里山清水秀,远离尘嚣,如同世外桃源,也可以躲避韩侂胄的清查,于是迁家在此隐居。后代又转徙到荷舍、何家会、蕉源、黄岗等地,后发展到牌楼、钩下、桥西等几个村,其后裔再发展到万载、上高多个县市,人口有几万之众。这也算是周必大与宣公宗支同属一支派的一个佐证吧。 内容来自xiushui.Net 周必大居住庐陵后,其后裔迁徙到江南多个省份,再又四处迁徙,因为其享有很多的知名度,所以,各地周氏家谱无论是嫡传宗支,还是嫁接宗支,对其都有记载。但其先祖身世,很多说法不同,各有论证,笔者也不是专业史学研究者,只是在本族家谱、网络上和一些书籍中看到一些关于周必大先祖的来源说法,稍作整理,有感而发,有所纰漏或不当地方,还望各位有学之士批评指出! 綮支下三十七世孙 周兢业拙笔 2025年1月17日 作者:周兢业,江西宜丰人,族谱学研究者。 |