明朝状元黎淳(1423-1492)立朝刚正端毅,凝重如山,坚守原则,办事一板三眼,连写字都只写一笔不苟的楷书,就是朝中权奸也避让他三分。他在后人心目中是一位不苟言笑,让人敬畏而难以亲近的大臣。其实,真实的黎淳还有他性格的另一面:倜傥不群,幽默诙谐,处事的手段灵活多变,透着机智与情趣。

黎淳像。转拍自湖北通城《黎氏家谱》

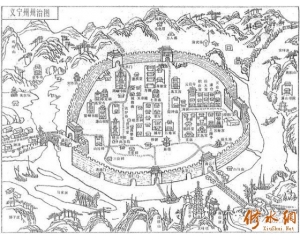

幼时的黎淳,在华容老家广泛流传的故事中,是一个活泼调皮的小男孩,每天跨根竹竿跑着上学。进私塾之前,把竹竿寄放在附近的土地庙,对土地菩萨说:好好保管我的竹马,等我放学了骑回去。一天,竹竿不知被谁拿走了,他怪罪土地没有尽到受托之责,把一张中间剪了窟窿的方纸,当木枷套在土地的脖颈上,以示薄惩。晚上土地托梦给黎淳的先生,说自己被枷得头昏眼花,拜托先生要黎淳把枷取下。先生次日找黎淳问明缘由后,不禁莞尔,命他取下纸枷。当晚土地在梦中向先生道谢。黎淳资秉特异,过目成诵,十岁不到,便能对句写诗。因发育较迟,十一二岁的黎淳比同龄人矮一截,经常受到人们的讪笑。他没有生气,写了一首《爆竹》诗粘在私塾的墙上: 修水网 自怜结束小身材,一点芳心未肯灰。 时节到来寒焰发,万人头上一声雷。 这首咏物诗潇洒自信,看似解嘲,实为言志,表现了黎淳蓄势待发,一飞冲天的雄心壮志和豪迈之情。先生、同学乃至乡亲因此对他刮目相看,认为他将来定会出人头地,而身高的话题自然没有人再提起了。 至于黎淳成人后的身材,应该起码在中人之上,从后来中状元的经历即可知道。状元名重天下,是帝国的形象代言人,形体相貌差,是不会被录取的。明朝历史上,此类记载很多。洪武四年(1371),山西壶关郭翀高中殿试第一名,朱元璋在烛影之下见郭翀的面相不如第二名江西金溪吴伯宗,遂将郭翀列在一甲第二,取英俊的吴伯宗为状元。正统四年(1439)殿试,初拟直隶昆山考生张和为状元,英宗派小太监到张和的住处去打探,发现张的眼睛上有白翳,就另改直隶吴县人施磐为状元,而将张和定为二甲第一名。如果黎淳矮于一般人的身高,历史上就没有他这位状元了。 黎淳十三岁那年,即宣德十年(1435),父亲黎斌到江西宁县(今修水县)任县丞,一家大小同赴江西。在宁县,黎淳拜在精于《诗经》《尚书》《春秋》三经的名士周铭先生门下读书,学问日见精进。宁县的七年生活,让黎淳受到了四个方面的影响:父亲的守职干练、勤政恤贫;县令刘琛的严厉果敢、明于听讼;老师周铭的博学节俭、正直不阿;宁县的画山绣水、深厚人文。他十九岁随父亲解任回华容时,已是身长玉立、满腹才学与理想的青年才俊了。 内容来自xiushui.Net 当时,华容人才辈出,群星灿烂,和黎淳年龄相若、同声同气的朋友众多。他们与黎淳一样,身处民间,志在万里,希望通过努力读书,博一个好的前程,为朝廷和百姓服务,名留史册,如董廷圭、程万里、谯赞、刘希昂、陈伯英、陈伯良、毛瑢、毛珍、李寯、夏钟、雷浩等。若干年后,他们相继经过科举途径,有的成为了朝廷大臣,有的成为了府州县官员。现在看来,大家未负初心,都在历史上留下了较好的名声。黎淳功名与职位最高,中了天顺元年状元,官至吏部侍郎和南京礼部尚书。 这些人读书时悬梁刺股、韦编三绝,拼命“自虐”,但玩起来也是玩得心跳,黎淳就是当仁不让的“带头大哥”。他们组织了诗社,以诗文会友,以游览为乐。城东十里离黎淳居处龙秀山不远的青草湖,遥接洞庭,每当秋晴之夜,“扁舟夜泛,水光荡漾,七泽澄明,如在冰壶,横无际涯”(黎淳语),景色怡人。因此,诗社取名青湖大社。每当聚会,先是交流文章,然后交流诗词,兴高采烈之下,喝酒助兴。三杯过后,慷慨而歌,歌之不已,则继之以游。这群年轻人,在黎淳的带领下,“寻奇览胜,旁搜古迹,以寄情于千载之上,而兴怀于千载之下,未尝不乐之感之而发浩叹也!”(黎淳语)。 HULING 华容地处洞庭湖平原,大小湖泊星罗棋布,还有绵亘百里的东山山脉,兼擅山水之美。后来黎淳参与修撰《大明一统志》时,主要负责岳州府这一版块。该书记载:“东山在华容县东一十里,峰峦秀丽,连亘百余里。”东山山脉西起黄湖山,然后石伏山、龙秀山、七女峰、桃花山、墨山、天井山、望夫山、弹子山、狮子山,有如长龙,一直蜿蜒奔向东北,直饮长江。县域还有章华台、岳城、赤仙亭、宝慈观、禹山等诸多古迹。华容的山水名胜,都曾被他们青春烂漫的足迹亲近过。

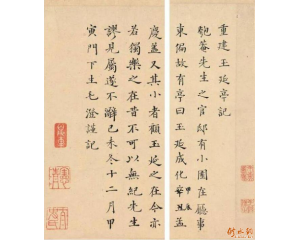

黎淳书法墨迹,原件藏浙江杭州唐云艺术馆。

通过实地游览,结合华容人文历史,黎淳对原有的“华容八景”不满意,认为有些内容“事出不经,鄙俚怪诞,有不可对人言者,难于举笔”,遂“删恶存美,因旧为新”,命名了新的“华容十景”,如章台古迹、东山霁雪、青湖夜月、驿路松风、南山远翠等,并分别加注有关掌故及特色,排出先后顺序,然后让大家分题吟咏,结为诗集《容城十咏》。青年黎淳,不计訾议,重新定义华容人文景观,可见其文采纵横,豪迈不羁,超出流俗多矣。 修水网 黎淳《夜泛》诗,当是这一时期月夜泛舟青湖的作品:

四溟波浩浩,一苇向空渡。

洞庭波涌,浩瀚无边,一叶扁舟驶向天际。星月在水,寒光绕舟,似乎踏上了太空之路,人生感悟更上层次。全诗境界开阔,峻拔向上,表现了寒门少年黎淳满怀百折不挠之志,在不可知的命运水域孤独奋棹,奔向理想的追求精神。月近星斗寒,始识天上路。 这群风流倜傥、富有才华而又具有踏实进取之湖湘精神的年轻人,成为了500多年来自强不息、努力上进的榜样,影响了一代又一代华容学子。 黎淳会试期间的两件事,充分展示了他诙谐自信性格的一面。 景泰七年(1456),黎淳中举,次年,即天顺元年(1457)赴京参加会试。会试之期是二月初九,因途中延误,黎淳二月初四才到北京,先去鸿胪寺投批报名,后赴礼部印卷。礼部的有关官员嫌他迟到,刻薄地说:“你还赶来干什么,少了你一个,难道就没有人做状元了吗?”黎淳应声笑道:“您不知道啊,这状元正等着我来做呢!”说得也巧,办完手续一进旅店,就看到墙壁上贴着一幅喜鹊图,并题有两句诗:“昨夜檐前乾鹊(喜鹊)噪,声声报道状元来。” 黎淳生活严谨,从来不进花街柳巷。会试期间,岳阳几位举子朋友曾邀他去青楼喝酒放松,他一口拒绝。他们就跟青楼某女子约定:“下次经过这里的时候,你对着我们大声喊‘黎淳’,大家就进去消费。”过了几天,他们邀请黎淳出去游览,特地途经这家青楼。一位美貌女子在楼上向人群招手,口里不停的叫着黎淳的名字。众人开始起哄,谑笑黎淳是个假正经,曾偷偷到这里消遣过。黎淳知道朋友们挖坑捉弄他,不恼火,也不分辩,轻轻一笑,顺口吟出四句诗:

千里遨游赴帝京,忽闻楼上唤黎淳。

大家听罢,冷场片刻,回味过来后,马上热切拊掌称叹黎淳的急智多才。修水网 状元自是天生定,先遣嫦娥报我名。 二月二十,会试榜出,黎淳为二十五名;三月十七殿试榜出,黎淳状元及第,礼部办手续的官员和黎淳的朋友们拍案惊奇。 黎淳初入仕途,在翰林院做史官,后来到东宫任职,成化十四年(1478)升任吏部右侍郎(尚书的副职)。他协助尚书掌管天下文官的任免考察,辨论官材,进退贤否,有职有权。由于地位显要,说情送情的挤破门。他应付的办法简单实用,一是除了家人正常出入,整天关门锁户;二是与权贵不通人情往来;三是不接受任何人的馈赠。黎淳为官坚持原则,不受请托,史有明载,但也有不得已的时候,他就耍点“心机”,采用有点“赖皮”的“拖”字诀。如皇亲权要开口请托亲友的升迁之事,他当时笑着答应,就是拖着不办。下次碰到说起,依然满口应承。一来二去,时过境迁,事情就过去了。所以他得罪了很多皇帝宠臣,以致在吏部任职八年后,被排挤到南京坐冷板凳去了。 他还喜欢搞点“行为艺术”。邻县石首乡人袁恺,是故友,也是儿女亲家,在广东任左布政使(相当于现在的省长),到北京述职,赠送黎淳书一部、银酒盏一套十二只。黎淳看了看两样礼物,没有打开,只在书下写一个“收”字,酒盏下写“奉还养廉”四个字。二人相视一笑,不再提起。 修水网 www.xiushui.Net 黎淳教育长子黎民牧的故事,则显示了黎淳幽默的智慧,狠狠“阴”了儿子一把,让儿子走上了正路。 弘治初年,黎淳任南京礼部尚书。随父到南京的黎民牧,喜欢上了年轻貌美的青楼女子柳金南,经常带一些朋友去那里玩耍,并赠诗给柳,打得十分火热。而黎淳次子民表在民牧之后中举,却于三年前考上进士。 柳擅长绘画,这天亲绘一把纨扇送给黎民牧,而送扇人误送到了黎淳手里。黎淳接过画扇,问清了来龙去脉,没有生气,也没对民牧说一句重话。 第二天清晨,他邀集一些交厚的下属官员到家中聚会,要求写《弹筝放车行》同题古风诗为乐,一炷香为限,迟交罚酒三杯。题材的大意是驾车时,放缰任马奔驰,会发生人伤车毁的后果,讽喻之意明显。大家也是心照不宣。作品完成后,黎淳全部张贴在厅堂里。黎民牧的自尊与羞愧之心终于被父亲的特殊方法警醒了,每天看到这些作品,深觉自己辜负了父亲的期望,自此断绝了青楼之游,一心向学,于弘治三年(1490)终于考上进士,最后官至南康知府。 后人在记叙黎淳故事时,往往从教化角度入手,只强调其清廉正直、耿介不群的高尚情操,而忽视了其性格的另外一面,所以给我们留下是一种刻板印象,其实黎淳是一位非常有趣的历史人物。 |