|

南岳之“衡庐” 三天子“夏都”——上古庐山不为人知的真面目

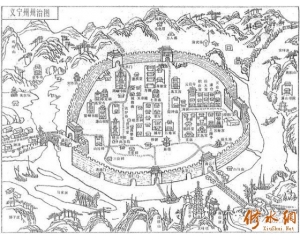

◎黄 君 引言——从《滕王阁序》用词“衡庐”说起 唐代王勃的《滕王阁序》是天下盛传的千古文学名篇。该文开头,在叙述南昌滕王阁所处位置时,有“地接衡庐”一句。历来我们将这一句中的“衡庐”二字,解释为衡山(南岳)与庐山,即把“地接衡庐”理解为(南昌滕王阁)地势接续南岳衡山与江西庐山。 千百年来,我们习惯性地忽视了一个现象——我们熟知的南岳衡山,远在湖南长沙以南的湘江西岸,它与南昌滕王阁,直线距离至少350公里,与庐山直线距离,更是超过400公里。而且湖南衡山与南昌、庐山,中间阻隔着罗霄山脉和九岭山脉,最关键的是,湖南衡山既不属于罗霄山脉,更不属于九岭山脉,它与南昌滕王阁所在地,根本不属于同一个山系,所以,我们解读说南昌滕王阁“地接”(湖南)“衡”山,这不符合地理实际,可谓是把风马牛不相及的两个地点,强拉到一起了。庐山却不一样,庐山既是幕阜山脉的尾部,也是九岭山脉的东头,且与南昌相距不到100公里,又同属赣水流域,说滕王阁“地接”庐山,才是真正符合事实。 湖岭 由此我们得出一个问题——为什么会出现对“地接衡庐”解读中,一半符合事实,另一半却出现“风马牛不相及”的情况呢? 这里,涉及一个长期不被人注意的重大历史问题——中华五岳中的南岳,不是我们熟知的湖南衡山,而是万里长江中游,当江道出现Z字形两次90度大转弯之际,横亘于洞庭、鄱阳两大湖泊之间的幕阜山脉。庐山正是幕阜山脉的东头,它本是南岳衡山的一部分,所以《滕王阁序》“地接衡庐”句中的“衡庐”,不是指衡山与庐山两个地方,而是指“衡”岳之“庐”山。所以,“地接衡庐”的正确解读应该是:南昌滕王阁地接衡岳庐山。 正是在这样的大前提下,我们进一步发现,汉魏六朝以来已名满天下,而今天更是“世界文化遗产”、享有“中国十大名山”、“四大休闲避暑胜地”、“夏都”等许多美誉之的庐山,依然还有很多不为人知的秘密。本文特揭示并简要论述,上古(夏商周三代以前)庐山所拥有的几个真实情况,为大家钩勒一副不为人知的上古“庐山真面目”,提交本次庐山画派论坛。请各位专家批评指教。 本文来自修水网 一、庐山是中华南岳衡山的东头翘楚 中华有五岳——东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山。这是中华文明史上,具有标志性的五个文化符号。五岳在中国历史,尤其是上古到中古的历史演进中,各自充当过重要的历史角色,均具有重要的历史文化意义。 五岳的形成,有其特殊的历史文化背景,因此,也经历了一个漫长的酝酿、调整,到最后确定的过程。五岳名称的确立,大约在西周时期,此后经春秋秦汉,历唐宋明清,皆有由国家出面组织的五岳祭祀朝拜活动。 五岳中的南岳,大家熟悉的是今天湖南湘江西岸的衡山。但我们很少注意,湖南的这个南岳衡山,是在晚到隋文帝开皇九年(公元589),由朝廷以诏书形式而确定下来的。在此之前,这个山叫岣嵝山,它屹立于湘江西岸,因为山形险峻,风光旖旎而受到世人青睐,一千多年来,作为国人登临朝拜南岳之所,积聚的了丰富的人文遗产。 但湖南衡山,不是中华五岳最初的南岳所在。关于这一点,早为学术界所注意。如著名的历史学家徐旭生在其名著《中国古史的传说时代》一书中明确指出: 周湖岭 现在的衡山在湖南省南部衡山县境内,但是古代所说的衡山并不在此地①。 既然南岳衡山不在今湖南,那么隋朝以前的南岳衡山究竟在哪里?这个问题涉及古代历史诸多事件,而且有一个漫长的演进过程,所以完整详细的解答并非易事。对此,笔者近年正在做专题研究。这里,我用最简单的语言,给出一个明确的结论——南岳衡山原本是万里长江中游,横亘于洞庭、鄱阳两湖之间的幕阜山脉,它西起湖南岳阳,东至江西庐山,山脉主体的中间隆起部分,在湘、鄂、赣三省交界处,主峰是座镇三边的师母殿,海拔1543米,而最高峰老鸦尖守护在它的东北侧,海拔1657米,周边群峰白崖尖(1500米)、三界尖(1400米)、太阳尖(1319米)、黄鹤尖(1386米)等,形成环抱之势。万里长江正是因为南岳衡山(幕阜山脉)的阻挡,才出现在武汉、九江两处几近90度的大转弯,江道因此而形成Z字形态。 系统论证并确定幕阜山脉就是中华南岳衡山,笔者通过研究,从文献、历史及考古等方面,整理成十大依据: 一,先秦古籍《山海经》关于衡山(幕阜山脉)的诸多记载; 二,中华辞书之祖《尔雅》关于五岳的原始记录; 修水网 www.xiushui.Net 三,《尚书》记载,衡山为古荆州东南边界,具有地标性质的镇山; 四,《战国策》记载,衡山是古三苗国所依托的北山; 五,屈原《楚辞》中明确提到南岳衡山是南方祝融栖止之处,位在洞庭湖滨; 六、《春秋左传》记载的古豫章邑,就在衡岳庐山之下; 七、郦道元《水经注》残存多处明确记载南岳衡山就是今幕阜山脉的资料; 八,湖南岳阳地名由南岳衡山而得,这是南岳衡山即幕阜山脉的历史遗存信息; 九,南岳衡山得名与山体东西走向有关,而所处位置与星际方位对应,古《星经》记载衡山“应变玑衡”与幕阜山脉完全吻合; 十、幕阜山区域大量考古发现,清楚展现其南岳衡山的重要地位。 笔者的专题研究目前正在进行之中。这里,仅就有关《山海经》记录衡山情况作简要介绍和分析。 《山海经》这部先秦古籍,虽然充满神话色彩,但学术界早已确信,书中所记的很多山形、地理,并非虚构,而是上古真实情况。所以北魏郦道元说《山海经》“创制大禹,记录远矣。” 本文来自修水网 人们不曾注意的是,《山海经/中山经》在荆山山系、洞庭山系中,有大量关于衡山(幕阜山脉)的资料信息,而且自成体系,至今可考。如书中“衡山”凡三见,除一处外,其中两处所记均指幕阜山脉,而其记录至今可以确考的幕阜山脉山峰就有师母山、阳帝之山、柴桑之山、庐山(天子鄣、三天子之都),而且还记录了幕阜山脉周边的铜山(在今长沙县)、灵山(在今临湘市北,今名卢灵山)和九江、东陵之山(湖北蕲春、武穴之间横岗山)等重要信息。 《山海经》所记山水,是分东西南北中不同地域,并有清晰山脉区别的。因南岳衡山(幕阜山脉)地处南方并接近东方,故相关记载见于《中山经》“洞庭山系”和《海内南经》《海内东经》《海内经》。如《中山经》荆山系列在叙述龙山(即今临湘市东北龙窖山)之后紧接着说: 又东南五十里,曰衡山,上多寓木、穀、柞,多黄垩、白垩②。 这个衡山是指幕阜山脉主体部位,从凤凰翅往东北延伸山体,标志性山峰即今平江、岳阳、通城三县之间,铁山水库东南的天顶山。 又《海内经》有一处综合叙述古荆州域内名山曰: 南海之内,有衡山,有菌山,有桂山,有山名三天子之都。 周湖岭 这里所叙述的“南海”是一个地域名,实指古荆州一带的南方。“衡山”即今幕阜山脉;“菌山”亦作箘山,即筠山,实指今九岭与罗霄山脉;“桂山”本九嶷山东侧一山名,这里代指九嶷山;“三天子之都”则是指今天的庐山。衡山、箘(筠)山、桂山(九嶷)自北往南,井然有序,与三天子之都(庐山)构成古荊州名山序列。 关于幕阜山脉主体师母殿,《山海经/中山经》在荆山系列“仁举山”之后,曰: 又东五十里,曰师每之山,其阳多砥砺,其阴多青雘,其木多柏,多檀,多柘,其草多竹。 这里所记师每山的“每”与“母”同音,故可以断定,师每山即师母山无疑。“砥砺”指可用作磨刀的石头,师母山南河谷之石,坚硬适中,宜作磨刀为砥砺。 又有关于太阳尖,称作“阳帝之山”,见《中山经》洞庭山系,曰: 又东南一百二十里,曰阳帝之山,多美铜,其木多…… 紧接“阳帝之山”后面,是庐山西南面的辅山柴桑山,曰: 周湖岭 又南九十里,曰柴桑之山,其上多银,其下多碧,多泠石赭,其木多柳、芑、楮、桑,其兽多麋、鹿,多白蛇、飞蛇。 “柴桑”是江西九江市旧称,现为一个行政区,西汉置柴桑县,因山而得名。柴桑山名见载于《山海经》,知其远非汉代所有,而应可上溯到夏商以前。 庐山是幕阜山脉东头,当我们明白幕阜山脉本是中华南岳衡山之后,则庐山便是南岳衡山的东头翘楚。过去,我们已为庐山在汉魏以来的重要历史而注目,当我们把这样一座名山,置于中华南岳的大背景下重新审视,那么庐山在中华历史文明进程中的影响和地位,便需要作重新评估了。 二、庐山称“三天子之都”,可能是上古三王(尧舜禹)登临驻扎之地 《山海经》所载衡山(幕阜山脉)除上述四处至今犹存的山名之外,还有关于庐江和三天子之都的记载。《海内东经》卷十三云: 庐江出三天子之都,入江彭泽西,一曰天子鄣。 按“庐江”是一个具有丰富历史内涵的地名,我们已知它是秦始皇所设天下 48 郡之一,汉代延用作郡名,并一度为庐江国,但这里是文献所见关于“庐江”最早的记录,时间早到距今4000年前的大禹时期。那么,“庐江”是现实中的哪条水名?正确解答这一问题,必须首先需要弄明白文献记载中的两个关键点:第一,庐江水所出处“三天子之都”又名“天子鄣”是哪一座山;第二,准确理解所谓“入江彭泽西”的意思。关于“三天子之都”,前面我们已提到,它就是南海(古荆州)境内,处于“海”滨的庐山。关于“入江彭泽西”一句,古来学者以两晋郭璞为代表,认为“彭泽”指今鄱阳湖。郭璞《山海经注》曰:“彭泽,今彭蠡也,在寻阳彭泽县。”但这是一个深刻的错误,造成这个错误的原因是彭蠡泽范围曾发生巨大的变化。按古彭蠡泽是万里长江在冲出南岳衡山与大别山脉狭窄水道之后,形成的洪阔水域与沼泽,是与云梦大泽齐名的南方著名水泽沼地。古彭蠡泽位置在今湖北武穴到安徽安庆200多里的长江两侧,今长江南北的武山、太白、龙感、鄱阳、泊、黄、武昌、青草诸湖,就是古彭蠡泽留下的遗迹。所以《山海经》所载“彭泽”并非彭泽(鄱阳)湖,更不在区区彭泽县。庐江就是今江西九江的龙开河,“入江彭泽西”的本意是说,庐江水在彭蠡大泽的西侧注入长江。郭璞以东晋时的彭泽解夏商以前的彭泽,故出现理解错误。③这里,我们对庐江与三天子障再作进一步讨论。《山海经》在《海内南经》还有一处载云: 本文来自修水网 三天子鄣山在闽西北,一曰在海中。④ 这里进一步明确,“三天子鄣”山 (即“三天子之都”)位置在闽(今福建省)西北——这非常准确,符合南岳衡山东头庐山的方位实际。包括后面的附记“一曰海中”,如果按前述南海即古荆州去理解,也是完全正确的。 不过,《海内东经》还有一条有关“三天子都”的记载云: 浙江出三天子都,在蛮东,在闽西北,入海余暨南。 这里记载的三天子都,变成了浙江水源所出。其方位“在蛮东”,按蛮指南方荆楚,蛮东即荆楚以东。《汉书·地理志》:“浙江出新安黟县南蛮中,东入海,今钱塘浙江是也。”正与此相吻合。但其又说:“在闽西北”,这却与浙江在福建东北方位明显不合。很显然,浙江所出的三天子都 ,与前述庐水所出的庐山三天子之都(天子鄣 ),是两座不同山脉,故两处所记同名,必有一正一误。我们注意到,浙江水源是鄱阳湖东边,与庐山隔湖相对的赣、皖、浙三省交界处山脉。说来有趣,迄今为止学术界尚不知道此山脉本名叫太湟山。此山名见于《史记·河渠书》“太史公曰”: 湖岭 余南登庐山,观禹疏九江,遂至于会稽太湟,上姑苏,望五湖⑤。 这里,司马迁说,他于元封五年(前 106),随汉武帝南巡时,曾登庐山,并在山上遥看大禹治水疏理过的九江,顺便又往东,到了会稽郡的太湟山,又到东吴姑苏一带,看长江入海前的五湖——非常清楚,司马迁所记的会稽太湟山,就是今安徽黄山所属的赣、皖、浙三省交界处山脉。由此,我们还可以进一步推断,安徽黄山本应作潢山,其所属山脉即太湟山,这是学界可以确认的浙江发源之山。《山海经》关于浙江出三天子都,乃是由同名混淆造成的误记或后人传抄讹误。 由于《山海经》记载了庐江、浙江两处不同水源的“三天子之都”(天子鄣 ),而浙江又是名称古今未变的著名水系,由此造成历史上对庐江具体理解上的严重困难。很多学者,误以为三天子之都必然就是浙江所出,而对庐江所出的庐山,这个真实的三天子之都,反而被忽视。正是在这样的背景下,古代学者如东晋郭璞《山海经注》、南宋尤袤《山海经传跋》、明王崇庆《山海经释义》、杨慎《山海经校注》、清吴任臣《山海经广注》,乃至当代名家袁珂《山海经校注》,皆对庐江采取回避不加注释的态度。此间虽然也有不少学者企图寻绎解答庐江地望问题,但大多数人又不免跌进郭璞以今彭泽解古彭泽的陷阱之中。当代著名历史地理学家谭其骧先生在这个问题上,也不免于此迷茫不清,他在一篇相关文章中列举多达四种关于庐江不同观点: 周湖岭 (庐江)当今何水?一时尚难下定论。一说是源自江西庐山,北流注入长江某小水;一说即今源出江西婺源庐岭山,西流注入鄱阳湖的鄱江;一说即今源出安徽黟县、祁门,西南流,合鄱江,注入鄱阳湖的昌江;一说即今源出安徽黄山北,流至芜湖注入长江的青弋江⑥。 分析谭先生所列关于庐江的四种不同观点。第二说“鄱江”源头庐岭山,与第三说“昌江”源头黟县、祁门间山体,实际上就是前述浙水所出太湟山脉两个不同的山峰。第四说“青弋江”更明确是以黄山山脉为庐江水源。非常清楚,二、三、四说的观点,正是落入郭璞陷阱的典型实例,这无疑是错误的。我们以此三说,对照《山海经》“入江彭泽西”的著录,唯有第一种观点,即以庐山为三天子之都以解庐水,才是正确的。很可惜,谭其骧先生对此说所指的庐江没有弄明白,故被他描述为 “某小水”,不知道庐江乃庐山西北面重要且宏大的水系。鉴于谭先生在历史地理学界崇高的地位和影响,不能不说,这是学术研究上一个不小的遗憾。 因为事实上,早在北魏郦道元《水经注》就已明确记载,庐江即庐山之江,它并非“小水”,而是庐山西北面水系的总名。笔者仔细考察后发现,庐江以庐山之顶牯岭发源的石门涧水为正源,先后汇集由山南汉阳峰发源的柴桑水、山西北由博(番)阳山(今称青盆山)发源的长河(湓浦水),流经湓浦低洼地带即著名的《禹贡》敷浅原,而“入江彭泽西”——在古彭蠡泽西域注入大江。《水经注》在准确记录庐江水系并列举诸多文献论证庐江之水“出三天子之都,入江彭泽西”之后写道:“庐江之名,山水相依,互举异称”⑦。清人杨守敬对郦氏高屋建瓴的论述大为赞叹,他在对郦氏相关记录作疏证后,带着总结性的口吻写道: 周湖岭 庐江所出之三天子都,非庐山不足以当之。……庐山、庐江,其号相因,不可移易!⑧ 庐山之所以被称为“三天子之都”,显然与它属于南岳衡山有密切关系,换言之,“三天子之都”既指庐山,实际上也是指南岳衡山。笔者进一步认为,“三天子”极有可能指上古三代天子——尧舜禹而言,而其所“都”则可能特指素有“夏都”美称的庐山山顶牯岭镇。按,“都”字是有特殊内涵的。《说文》,“有先君之旧宗庙曰都。”这里所说的“先君”并非一般意义的逝故先父,而是指先世国君。祖庙社稷是先祖神灵供奉之处,也是国家权力的象征。通常情况下,也把曾经是天子国王居住过,特定时期产生国家权力效应的城邑,称为别“都”。 《尚书/舜典》关于天子巡守“四岳”有这样的记载: 岁二月东巡守,至于岱宗。柴,望秩于山川,肆见东后;协时、月、正日,同律、度、量、衡;修五礼、五玉、三帛、二生、一死;贽如五器。卒乃复。 五月南巡守,至于南岳,如岱礼。八月西巡守,至于西岳,如初。十有一月朔巡守,至于北岳,如西礼。归格于艺祖,用特。 本文来自修水网 五载一巡守,群后四朝。⑨ 这里是记载舜帝时巡守四岳最原始的记载。由此可知,早在舜帝时,五年一度的天子巡守,每到一地,至少有三个方面的重要事情:一是与当地天官群臣见面,举行山川柴祭(古代一种用燃烧柴火,观察烟雾,以祭奠天地山川的礼仪),二是与“四岳”天官核准历法即计算岁月天时的标准,检查法律条规以及度、量、衡的执行标准,以便天下统一;三是检查当地在处理吉凶之事、迎接宾客、操练军队以及对人员功过奖惩等五个方面(五礼)执政情况,并按各负责官员等级分工,给以或玉或帛、或羊、雁鸡等特别制作 好的礼(贽),这些礼物都装在代表皇帝权威的特殊礼器之中。只有完成这些事情,天子在(东西南北)一地的巡守才告结束,返回中央。天子巡守相当于现在的领导视察,每五年一次,二月到东岳,五月到南岳,八月到西岳,十一月到北岳。天子不巡守的另外四年,四岳“群后”(即各地天官负责人)每年都要向中央天子朝贡并汇报政务执行情况。 依据《舜典》五年一巡守的制度来推断,上古尧舜禹三王乃至夏商周历朝天子,皆应到过南岳衡山。而且我们认为,庐山西南的“柴桑山”,极有可能就是上古帝王在巡守南岳衡山(今幕阜山脉)举行柴祭留下的地名信息。换言之,庐山西今柴桑区一带,可能是上古帝王柴祭南岳衡山的地方。因此,《山海经》所记载庐山别称“三天子之都”,应非空穴来风。种种迹象表明,庐山极有可能是尧、舜、禹三王的别都。 本文来自修水网 既然庐山曾有天子栖止,成为“天子之都”,那么不远千里,“五月南巡狩”而来的天子,入住在庐山什么地方?对此,我们按庐山地理环境和自然条件,不难判断,在仲夏五月天气转热的时节,没有比庐山山顶牯岭更适合的地方了。所以我们有理由相信,庐山山顶牯岭镇,极有可能是尧舜禹“三天子”曾经栖止过的地方。当然,考虑到《山海经》成书时间可能晚到春秋战国,也不排除“三天子”为夏、商、周时期天子的可能。 三、庐山是大禹南方治水驻扎之地(夏都),并曾在庐山汉阳峰刻石纪功 由于时间久远,有关庐山“三天子之都”中尧、舜的史事,现已无从确考。但关于大禹却有不少文献记载和传说。 前述已知,南岳衡山(幕阜山脉)是造成万里长江在中游出现 Z字形大转弯的根源所在,所以大禹治水必定要在这里有重要的安排。关于这一段历史故事的具体情况,东汉会稽人赵晔所著《吴越春秋》一书中记载禹登衡山,得苍水使者投金简玉字之书,得治水之要,刻石山之高处。该书卷六《越王无余外传》中有这样的详细记载: 本文来自修水网 禹伤父功不成,循江、溯河、尽济、甄淮,乃劳身焦思,以行七年。闻乐不听,过门不入,冠挂不顾,履遗不躡。功未及成,愁然沉思。 乃案《黄帝中经历》,盖圣人所记,曰:“在于九山东南天柱,号曰宛委,赤帝在阙。其岩之巅,承以文玉,覆以磐石,其书金简,青玉为字,编以白银,皆篆其文。” 禹乃东巡,登衡岳,血白马以祭,不幸所求。禹乃登山仰天而啸,因梦见赤绣衣男子,自称玄夷苍水使者:“闻帝使文命于斯,无为戏吟。”故倚歌覆釜之山,东顾谓禹曰:“欲得我山神书者,斋于黄帝岩岳之下,三月庚子登山发石,金简之书存矣。” 禹退又斋。三月庚子登宛委山,发金简之书。按金简玉字,得通水之理。 复返归岳,乘四载以行川:始于霍山,回集五岳。诗云:“信彼南山,惟禹甸之。”⑩ 此文记述大禹治理长江中下游水系的故事,围绕求得一部记载东南山水的“金简玉书”而展开,行文明显带有东晋时期比较流行的神仙道家色彩。但透过神话的外壳,我们犹能窥探其中包括的诸多真实信息。特别是大禹劳身焦思,以求治水良策的精神。 修水网 www.xiushui.Net 文中所记《黄帝中经历》是否真有其书?总之,早已不存世。“九山”即《禹贡》所载,大禹治水早期所历九组山系,不包括东南地区的长江中下游及浙江流域。 所记藏金简玉字的宛委山,在今浙江绍兴市南,所称覆釜之山,郦道元《水经注》认为即会稽山。此二山皆在“九山”东南。至于大禹梦中所见的苍水使者,明显具有托名虚构成分,故不必尽信。但其所记大禹宰杀白马血祭衡山,因苦求治水之方不得,而于衡山之上仰天长啸诸事,非常符合大禹当时的社会文化背景,故真实可信。从历史文献记载可知,大禹治水有前后期之分,《尚书·禹贡》所记寻九山、𤀹九川,皆不及长江中下游与东南浙江流域(约相当于扬州域),可见这一区域的治水难度很大。《吴越春秋》所记,正是大禹为治理扬州区域水系祈求山岳神灵保护,而在衡山举行致祭活动的重要史事(上古先民对名山大川,心存敬畏,奉为神灵)。 此段行文记述大禹在得到治水方案后乘四载(按指四种载行工具:陆行以车,水行 以舟,泥行以橇,山行以撵),“复返归岳”,显然也是指衡岳。引文最后记述“始于霍山,回集五岳”中的霍山即大别山脉。这里说,大禹此次治水,是从霍山(大别山脉)开始,转向东南,治理长江中下游水系,最后回转,总结九州山川五岳治理。 《诗经·小雅·信南山》中的“南山”,一般理解为西周首都镐京以南的终南山,但《吴越春秋》作者认为是指南岳衡山(幕阜山脉 ),综观此诗中所叙农耕百谷之祀,尤其如“东南其亩”、“黍稷彧彧”等语,将其解读为南岳衡山,也不是完全没有道理。衡山恰是大禹前期治水的终点,无疑也是整个扬州区域治水的先导,所以大禹在这里举行隆重的封山祭祀典礼,可谓人天共向,势在必行。 修水网 www.xiushui.Net 其实,有关大禹治水于衡山(幕阜山脉),还有诸多的文献记录。比如见于《文献通考》东晋葛洪所撰《幕阜山记》一篇,其略云: 山有石壁,刻铭,上言:禹治水,登此山。高于平地一千八百丈,周五百里,二十四气,福德之乡,洪水之灾,居其上,可以度世。 大禹治水与当时洪水泛滥有关,《史记·夏本纪》有“鸿水滔天,浩浩怀山襄陵”记载,正与这里相吻合。葛洪提到洪水之时,居幕阜山可以度世,一年二十四季节,居住山中是水旱无忧的“福德之乡”,这也符合幕阜山脉地区的实际情况。其所说大禹刻石记录此山“高于平地一千八百丈”,应该是古人概数,且上古时期的“丈”相当于一人之高,不足两米。今幕阜山脉主峰老鸦尖 1657米,西端山头最高峰隻角楼 1596 米,东端庐山最高汉阳峰 1474米,可以说大致符合。不过,关于山脉“周五百里”的记载,若以整个幕阜山脉计算,似与实际情况不相吻合(偏小)。石壁上的刻铭,与《吴越春秋》“刻石山之高处”应系同一事。关于此事,还有更加具体的记载说在庐山紫云峰上。如《水经注》卷 39 在“庐江水”下载云: 周湖岭 庐山之南,有上霄石,高壁缅然,与霄汉连接。秦始皇三十六年,叹斯岳远,遂记为上霄焉。上霄之南,大禹刻石,志其丈尺里数。今犹得刻石之号焉。 按上霄石即紫云峰,位在庐山西南端,是主峰汉阳峰的南侧山头,海拔 1474 米。庐山是衡岳(幕阜山脉)的东头,故此与《吴越春秋》“刻石山之高处”两相吻合。这里不仅记载大禹刻石可能的六字铭文(禹治水,登此山),而且还提到秦始皇三十六年(前211)登此山,为上霄峰取名。 又,《太平御览》卷四十一引晋人张僧鉴《寻阳记》亦云: 上霄峰在庐山东南,秦皇登之,与霄汉相接,因名。高处有刻石之字,大如掌,皆隐起焉,仅百余言。 这里记载更加具体,说刻字大如手掌,且有百余字。又南宋罗泌所著《路史》引《舆地志》载云: 紫霄峰下有石室,室中有禹刻篆文,有好事者缒入摹之,凡七十余字。止有“洪荒漾,余乃撵”六字可辨,余叵识。后复进寻,已迷其处。 《舆地志》是南朝梁陈间人顾野王所编,约元明间已失传。《路史》所引这一段记载非常珍贵,因为其中提到有人将大禹刻石打摹了拓片,得 70 余字,较《寻阳记》所载“百余言”应更为可信。尤其关于大多数文字不认识这一情况,很符合上古文字实情,而其可识的“洪荒漾,余乃撵”六字,与史载大禹承父业治水“鸿水滔天,浩浩怀山襄陵”的状况也正相吻合(按“撵”是上古一种有利于登山行走的交通工具,相当于登山运动的钉鞋和手杖)。很可惜的是刻石拓本没有流传下来,而原刻石今也不知究在何处。 本文来自修水网 此外,宋人洪刍《庐山紫霄峰有禹刻石室》诗云:“块视落星石,杯观彭蠡湖。荒哉秦汉君,抗旌上崎岖。永怀太史公,九江观禹摹。”按洪刍推测,太史公司马迁当年上庐山,或应亲眼见过大禹刻石文字。还有明桑乔《庐山纪事》引疑似晋唐人所著《图经》云:“紫霄峰有石室,昔大禹治水时,尝登紫霄以眺六合,望水湍,因刻石于石室中。”又引元朝所修《一统志》云:“紫霄石室极深险,人不可至。有好事者缒而下,摹得百余字,字奇古不可辨,唯‘洪荒漾,予乃撵’六字可识”。 与上面诸家记录大禹刻石在紫霄峰不同,还有一种记载说大禹治水刻石在鄱阳湖中的大孤山。上引《水经注》在记录庐山紫霄峰大禹刻石事之后又云: 又有孤石,介立大湖中,周回一里,竦立百丈,耸然高峻,特为环异。……耆旧云:昔禹治洪水至此,刻石纪功。或言秦始皇所刻,岁月已久,莫能辨之也。 可能正是因郦道元这一则记录,《永乐大典》载引《九江志》亦云:“彭蠡湖周回四百五十里,内有石高数十丈,大禹刻其石以纪功焉。” 按,大孤山在庐山东侧鄱阳湖中,直线距山麓约 10 公里,因形状酷似一只鞋状,故俗名鞋山,与不远处长江中间的小孤山相对,故历来文人又以“大姑”、“小姑”相称,并多有诗歌题咏。 周湖岭 综合分析诸家有关大禹治水衡山刻字的记载,我们认为这应该是可信的历史事实。只是对各家所记不尽相同的具体内容,需作具体分析,不必一概确信。如东晋葛洪《幕阜山记》所载大禹石壁刻铭,是否就是《水经注》等记载的庐山紫霄峰刻石? 我们从庐山本就是禹贡衡山东头殿尾,而葛洪记载刻字之山“周五百里”,这很符合庐山周边距离的实际,因此,我们认为,葛洪所记大禹刻石,应该就是《水经注》《舆地志》《寻记阳》等记载的紫霄峰刻石。至于《水经注》郦道元附记的“耆旧云”大孤山刻石,显然应该是紫霄峰刻石的一种讹传,大孤山只是一个数十米高的石岛,在庐山身边,它显得很渺小, 大禹不可能在那里刻石。事实上,郦道 元对此也已表达“岁月已久,莫能辨之” 的怀疑。今庐山大汉阳峰顶有汉王台(按实情,应该改称作“三王台”),台前一石崖,名禹王崖。清光绪三十三年(1907),时仼江西知府的武陵人王以敏,在山顶树立一琮形石柱,并在琮柱上书刻一联曰:“峰从何处飞来?历历汉阳,正是断魂迷楚雨;我欲乘风归去,茫茫禹迹,可能留命待桑田。” 周湖岭 庐山牯岭镇,因为盛夏气候凉爽宜人,素有“夏都”之称。但当我们得知,早在4000多年前,“三天子”之一的夏朝开国天子大禹,可能因南方治理而长期驻扎于此,那么这个“夏都”,便与中国历史上第一个独立王朝,或许存在某种必然的联系。大禹治水,万古流芳,大禹所开创的王朝为什么被称作“夏”?这个问题没有人提出过,今天我们在这里特提出来,供大家共同思考。 赘 语 宋代苏轼《题庐山西林寺壁》诗曰:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”有道是当局者迷,旁观者清。现实生活中,很多事情必须跳出山界外,不在五行中,才能看到山脉的真实。笔者生长在幕阜山脉之中,30多岁走出大山,但直到年登花甲,才在读书思考之中,猛然发现幕阜山脉就是南岳衡山,伟大的庐山就是“衡庐”这样一个极为简单的事实。今天,当我道出这个已被历史掩埋达2000多年的历史事实,心中充满无限的喜悦。我目前正在撰写一部有关南岳衡山(幕阜山脉)上古历史的学术专著,今天提交的论文,只是拙著的一小部分,当然,这也是最重要的部分。我希望围绕南岳衡山(幕阜山脉)上古史中,涉及中华早期文明的一系列问候,能引起当代学术界的关注,以此推动中华文明史研究,因为我深信,历史悠久、和而不同的中华文明之光,可以烛照当今人类,化解矛盾、消融苦难,让已经很脆弱的人类尽可能挣脱困扰,走向相对美好的未来。 湖岭 2023.3.7 —————— 注释: ②徐旭生《中国古代的传说时代》,科学出版社,1960年版,第58页。 ②本文所引《山海经》文献,见袁珂《山海经校注》,上海古籍出版社,1980年版。并参考刘滴川《山海经校诠》,作家出版社,2007年版。以下凡引自本书资料,不再作注释。 ③有关彭泽水域古今变化的讨论详见拙著《南岳衡山与中华文明——幕阜山脉古史研究》第二章。待出版。 ④此处“闽西北”,诸本均作“闽西海北”,袁珂《山海经校注》引清代著名经学家郝懿行观点认为,“海”字是衍文,当删除作“闽西北”。 参见该书第268页。 ⑤《史记》,中华书局,1959年版,第1415页。 ⑥谭其骧《鄂君启节铭文释地》,见《长水集》下,人民出版社,2009 年版,第 212 页。 ⑦《水经注》王国维点校本,上海人民出版社,1984年版,第1236页。 ⑧杨守敬《水经注疏》,江苏古籍出版社,1989年版,第3256页。 ⑨《尚书正义》,上海古籍出版社,2007 年版,第 82 页。 ⑩见《吴越春秋》,江苏古籍出版社,1999年版,第95~96页。 ⑪详见《尚书/禹贡》及《史记/夏本纪》所载大禹导九山山系。 周湖岭 ⑫转引自《修水县志》,梅中生主编,海天出版社,1991年版,518页 ⑬《水经注》王国维点校本,上海人民出版社,1984 年版,第 1240-1241页。 ⑭⑮转见杨守敬《水经注疏》,江苏古籍出版社,1989年版,第3267页。 ⑯《豫章丛书》史部三,江西教育出版社,2002 年版,第 427 页 ⑰《水经注》王国维点校本,上海人民出版社,1984年版,第1241页。 |