|

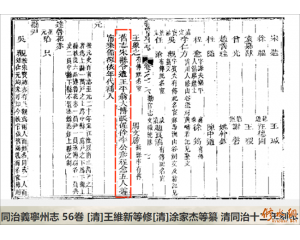

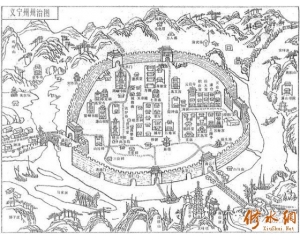

(记者姜月平/文 李涛渊/摄)今年以来,我市德安、修水等地,相继发现了明清古村落和古民居群。9月上旬,民盟九江市委在《人民政协报》刊登新闻,呼吁九江加强对古村落及村落文化的保护利用。早在今年“两会”期间,市政协委员、市工商联副主席姚贻笃就提案建议加强古村落及村落文化的保护和利用,相关政府部门也就此作出了回复。我市正走向消失的古民居、古村、古镇,再次跃入人们眼帘,受到了广泛的关注。 有识之士为“古物”奔走 去年,民盟九江市委员会开展了新型城镇化专题调研。市政协委员、民盟九江市委办公室主任张志超先后跑了都昌、德安、永修三县九个镇,对古村落的现状及其文化传承作了调查了解。他还利用业余时间,到修水、武宁等县,调查古村落文化。发现在一些村落,一些古建筑保存完好,但过了一两年就荡然无存了。即便如今正进行旅游开发的一些古村落,也不注重在保护中开发,老房子都拆得差不多了。张志超告诉记者:“前几年,看到媒体报道,都昌一处古民居,被浙江人以20万元拆掉‘买走’,觉得非常痛心。每次出去旅游,看到江苏周庄、浙江乌镇等地,古村镇保护利用得那么好,让人非常羡慕!” 本文来自修水网 民盟九江市委在调研中发现,近年来随着城市化进程的加快和新农村建设的深入推进,有着“传统文化明珠”美誉的古村落及村落文化正在消失、衰败。目前,我市很多古村落面临财力困难,保护乏力,不少古村落建筑颓废破败。还有一些古村落,以农村旅游、农家乐为导向,追求短期经济利益回报,不通过科学规划和市场论证,雷同开发经营,失去原有文化特征,古村落遗产不断遭遇“文化异化”。加之多年来各级财政用于文化遗产保护的资金主要投在城区文化遗产,导致当地老百姓对村落的“文化年轮”认同感不强、知晓率不高。 “农村的古民居,基本上处于没有保护的境地!”上世纪90年代,在修水县渣津镇,市政协委员、市工商联副主席姚贻笃曾经看到成群的明清时期古民居,房屋结构保存得非常完好,至今印象深刻。然而令人痛心的是,近年来,一些地方的古民居正在消失。为此,姚贻笃专门做了调查,并于今年“两会”期间提交提案,建议加强古村落及其文化的保护。姚贻笃认为,古民居、古村落的保护面临两方面的问题,一方面,一些古民居历经悠悠岁月,房屋结构等各方面状况很差,如果不进行维修、改造,确实已经不便于再居住。另一方面,古民居涉及的维修费用很高,如果政府没有确定为保护单位,不受到法律保护,没有保护经费,居民很可能因为不方便居住,而拆除重建新房。“在外地一些古村落保护得较好的地方,古民居里的居民白天开店,开展旅游经营,晚上则回到迁址另建的新房居住,既解决了他们的生计问题,也改善了居住条件”。 修水网 www.xiushui.Net “农村居民保护老宅子一没有这样的意识,二没有利益做保证,因此很难确保这些老房子不被拆掉”。张志超在调查中发现,农村宅基地“拆旧建新”,是一些古民居遭到破坏的主要原因。“按照如今的规定,农民建房只能在老宅基地上建新房,如果你不批给他宅基地迁建,他改善居住条件的唯一出路就只能是拆旧房建新房了,一些传承几十年甚至数百年的老房子,往往就这样一栋栋地给拆毁了!” 部分老房子遭严重破坏 古民居、古村落,面临的不仅是保护乏力,更面临被盗卖的险境。姚贻笃调查发现,我市都昌县的北山、多宝、南峰、芗溪等乡镇,去年就陆续发生多起农村古建筑文物被盗事件,被盗古建筑内的窗花板、弯弓梁等颇具历史考证价值的文物被洗劫一空。张志超介绍,浙江等省的一些商人,已经瞄准了江西的古民居,把倒卖老房子的建筑部件作为一项发财的手段。 其实,早在2006年,市政府就转发了市文化局《关于加强我市新农村建设中的文物保护工作意见》。其中,提出在制定村镇规划时应注意保护好古村落,充分体现古村落的历史文化特点,坚持人与历史文化环境和谐、协调发展,保持和发扬民族风格和地方特色。 xiushui.Net 姚贻笃说,虽然有政府文化部门发文,但我市古村落的保护仍旧很难落实到实处。市文化局对姚贻笃所提提案的答复认为,近年来,在古民居、古村、古镇建筑保护工作中,我国对民居的保护越来越重视,近年来国家建设部先后公布了三批中国历史文化名镇、名村157处。然而,目前九江地区却没有一处省级文化古名居、古名村、古名镇,更谈不上国家级的,这应该说是九江的遗憾。其实,九江有很多古民居、古村、古镇非常有特点和丰富的文化内涵,具有很强的代表性。比如,都昌县北山、多宝、南峰、芗溪等乡镇,还有湖口县、修水县和永修县等地的多个古民居、古村、古镇。 市文化局回复指出,我市古民居的保护存在以下四个方面的问题:申报与保护主体不明确,全国古名居、古名村、古名镇保护由建设部负责,国家文物局协助,省、市应上下一条线,九江市、县两级应明确责任单位,做到具体有人抓;古民居、古村、古镇研究及整理申报工作做得不够,因而古民居、古村、古镇得不到相关级别的法律保护,人为破坏严重;缺少古民居科学保护与古村镇规划,传统民居结构与现代使用功能矛盾突出;经费投入不足,昂贵的民居维修费用,导致民居业主拆旧建新。 xiushui.Net 建立保护制度迫在眉睫 今年以来,我市又有一些古村落、古民居群经过媒体报道,走进人们的视线。德安县博物馆工作人员在第三次文物普查过程中,发现了两处桂姓古村落,全村150多栋明清时期民居保存相对完好。修水县则发现了位于黄坳乡朱砂村的古民居群,依山而建,由6柜民居组成,平面呈长方形,每民居占地面积约900多平方米,大多建于清乾隆年代。 “我市的古村落、古民居,普遍处于养在深闺无人识的状况,像都昌县的苏山鹤舍村古民居建筑群和汪墩乡石树村的石树围屋两处明清古民居建筑群等,都是这样”。姚贻笃呼吁,应尽快建立“历史文化名村”保护制度,有重点地保护一批具有代表性和重要历史文化价值的古村落,培养居民的历史环境意识。以多种方式调动农民、村、镇出资,并享有相应的合法权益。加强科学的规划管理,实施古村落的多元保护和利用。在旅游活动中才能更大限度地发挥古村落的历史文化价值。 民盟九江市委在调研后也呼吁建立“历史文化名村”保护制度,加强对古村落及村落文化保护、开发及利用。要发挥政府主导作用,完善相关政策和资金投入渠道,加强古村落建筑保护。对于古村落的景观,要鼓励保护性开发,切忌重复建设、仿效建设。 内容来自xiushui.Net 记者了解到,市文化局正在起草专题报告,预备提交政府。建议由市建设局牵头,市规划局、市文化局协助,按照历史、科学、艺术价值,进行古民居、古村、古镇的普查、登记和研究,对于有代表性的古民居、古村落、古镇进行梳理。由市政府公布一批有价值的古民居、古村、古镇保护名录。将其中优秀的有代表性的,向国家、省申报相应级别的古名居、古名村、古名镇,使之纳入国家、地方法规的法律保护。其次,按照属地的管理模式,明确分工,层层负责,加大投入,对面临坍塌的古民居,进行抢救性保护。再次,根据古民居、古村、古镇的具体情况,制定保护与利用规划,大力发展古名居、古名村、古名镇旅游,让九江优秀的文化遗产在保护中得到有效的利用。 |