|

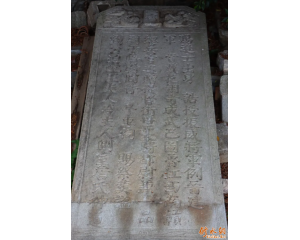

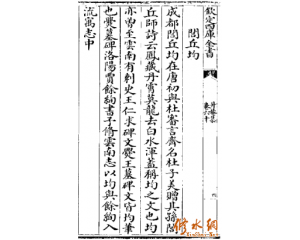

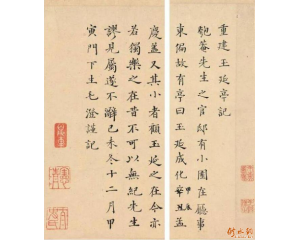

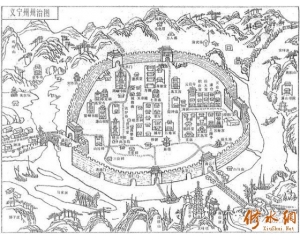

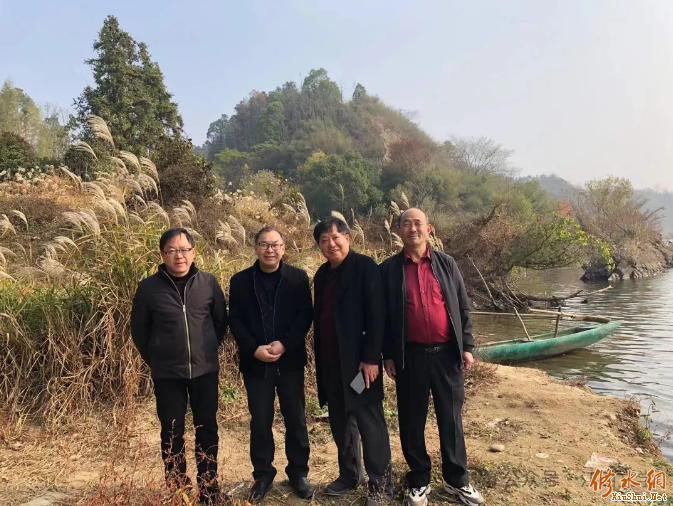

甲辰年冬月的一天,我和几位文友,怀惴对老彭姑神奇的向往,特意从县城驱车赶往老彭姑进行探访。冬寒裹挟着北风,车上开着暖气,暖和和的,顺着修河向北行进,穿越修江河畔柯龙线高沙、龙岸段,又飞奔老彭姑一段乡村水泥路,约摸半个小时来到了老彭姑自然村庄。 冬日阳光穿透稀薄的云层,照在老彭姑河段江面上,江面在阳光的照耀下,波光麟麟;老彭姑江面是那么清新、平静,偶尔十几只水鸭游来游去,象似漂亮的姑娘在舞池舞蹈。小小山包一片墨绿,树木林立,虫鸣乌叫,偶尔鲜红的红枫点立其中,好象在诉说着老彭姑过去的辉煌,鱼儿亲吻水面,游来游去,时不时看见渔夫荡着小舟撒网求鱼,在晨光的映照下,恰似少男少女在闪闪发光的镜子旁照看着自己,妆容整装,老彭姑象似老妇人背靠青山,面朝修江安祥疑望南方。我们被这神奇的一幕幕惊呆了,也勾起我对老彭姑许许多的回想: 老彭姑原是修水县四都镇彭姑村的一个自然村落,修河岸埵,依河而立。隨着改革开放和社会前行的脚步使它的前世和今生发生了巨大的变故,它的独特社会功能也随之消失。成为修河岸边众多自然村落中一颗人文、休闲、养老为一体的村落,人們以世代为耕,乐在其中的鱼米之乡。 上世纪七十年代前,老彭姑是南岭公社(现修水县四都镇)2万多群众南来北往的水上要道,是南岭人民生活、生产物资和农副产品通江达海航运码头,它成为集聚全社人民物资交流、贸易交换的聚散地,也是人民群众表忠心、献爱心勇跃向国家交售粮食、农产品、肉食品和地方特产的重要阵地,更是水运和陆地运输的交通枢纽。当时老彭姑设有地方国营供销社、粮食收储粮站、牲猪收购站和棉花、柱麻收购站等。所有社会动幅射能集聚于此,公社所在地三溪口自然村也就成为副中心。  记得1968年,我的父亲是六都大队第三小队队长,为了让小队尽快成立水上航运队,从事航运富业。父亲毅然决然在未征得家人同意的前提下,就将自家保留300余年遗存下来的护屋堂大香樟(周长约3米多),无偿捐献给了生产队。又安排本队能工巧匠经砍剥、断木、锯板、打造、精细加工、油漆等多道工绪,一条载重量达10吨的木舤船,制造竣工,顺利下水。下水当天,全队男女老少,手持红旗,口呼号子,大家一齐鼓劲。仅用二个小时功夫就把香樟木船,从离河水300米处合力推下了修河。从此,队上有了一条能漂洋过海,航行万里的人货运输船,队里的人要去县城做买卖、重病就医等都搭剩而去,成为队里的“摇钱树”和“方便之舟”。船下水的第2年,全队每户仅航运一项收入增收了200余元,队上社员高兴之余,直到现在还不忘夸奖父亲有经济头脑。我的爷爷和二公当时也是船员之一,为队里增收不遗余力。 还记得,我们小学毕业上初、高中阶段,老彭姑是我们上学的唯一必经之地,路是通往学校和公社的唯一一条简易机耕道,那时正巧是南岭公社兴修红旗水库,红源水库。水库工程所需的沙、石料全都是修河老彭姑对岸沙洲打捞起来,再用船只运到老彭姑岸边转载而去的。当时全社十几部拖拉机整天忙碌在老彭姑至红旗、红源水库机耕道上,我们学生一到星期六下午,上完课就等候在学校旁机耕道边。好心的司机有的停下来,让学生站在拖拉机拖斗上,手扶铁杆,虽然道路坎坷不平,一路颠跛,大约半小时,近十里路程总算摇到了老彭姑街上,我们六都学生度过老彭姑渡口,走上一阵子就到家了。有时拖拉机司机也不愿让学生搭乘,可我们一伴学生不管三七二十一,就紧追随后,强行攀爬到拖拉机拖斗上,司机也详作不知。有一次,我从家里回学校读书,司机不愿搭剩我们,我们几个同学使劲追,使勁爬,因我没注意把带去学校的大米袋口没扎紧,带去学校吃的大米,边爬边从挎包里散落下来,爬了十几米,大米全部掉光了。我垂头丧气只得又从拖斗跳下,回到家重新又装上大米,一个人从家里步行十几里,天黑才赶到学校哦!那时候,只要看见拖拉机就赶、就爬,爬上去了总算座上当时最豪华、最便捷的交通工具,趾高气昂的。每个星期六下午放学回家和星期天下午返回学校都是如此。  1975年7月28日这一天,我的叔叔在县保卫部(县公安局的前身)工作,从县城骑自行车带着堂弟伟荣回家休假,在老彭姑渡口过渡,天气十分炎热,一到渡船上,放稳架起自行车,叔叔将别在腰间手枪放在自行车后衣架的草冒顶上,渡船开动后,随着摇船一仿一仿,自行车倒了,车上的手枪和草冒一同落入渡口十几米深的河床里。堂弟伟荣看到如此情景,急中生智,刚刚学会游泳的他象鸬鹚一样,赴入河里,钻入水中即时将叔叔的手枪和草冒一同打捞上船,叔叔吓得一身冷汗,顺手把堂弟拉起,抱在怀里,用自己的衣服擦干堂弟,心中不由地对自己儿子产生感激之情,称赞地地说:“好儿子,了不起的好儿子”。 到了上世纪七十年代初,经过十几年全县全民上阵,人工修筑修水唯一出境柯龙线公路,(此三等沙石路面公路修水县城为起点,九江市浔阳区和省城南昌市区为终点,)才正式通车,从此修水人到九江、南昌有了出路,井冈山牌汽车和少量解放牌汽车,在路上风驰电掣,全县人民的生产物资和生活物品从此源源不断输入,南岭公社因紧依柯龙线公路亦得益匪浅。从此,老彭姑的水上交通黄金口岸、水陆路交通枢纽、贸易交换阵地和物资、物品聚集地码头完成了它的历史使命,慢慢地退出了历史舞台。然而, 敢于担当的四都镇政府和勤劳奋进的南岭人民,以敢为人先的气慨,在老彭姑这块自然风光优美的沃土上,用自己的聪明才智,书写出更加辉煌的篇章。  修水网 倘洋如此景色里,我的脑中出奇地空旷,无法带进一丝杂念,一任晨风轻拂脸颊,感觉伴着河水送来静谧。 站在老彭姑这个自然村的老码头,村庄6O多户人家300多号人,他们利用自身的优势,借助党和政府的惠农政策,对村庄进行改造,他们依据靠山傍水,修河环绕的地利条件,九十年代初,兴修一条宽8米,长1000多米水泥大道,连接柯龙干线公路,从此自然村有了富裕的通道。该通道对该村有胆识的年轻人,奔赴沿海地区务工,创造自己的事业,捞取改革开放后第一捅金起到了举足轻重作用。正是: 修河是修水人民的母亲河。修河两岸居住着修水常住人口30多万村民,河的两岸是广大村民的产粮之区。由于堤岸历来受到洪水肆虐和吞噬,造成河岸经常性坍塌,给彭姑村民带来了灾难性后果。2023年,他们在政府的大力支持下,充分利用修河自身资源优势,采取又经济又环保的办法将河床的细石,用钢丝围成的宾格笼子,将细石倒入其中,铺盖河岸,砌成了一条以老彭姑为起点到新彭姑的上铺为终点约5000余米的堤岸线,把一个若大的彭姑产粮区装扮成园田化,使1000多亩高产良田和村民家园得予充分的保护。  作为中国古代书院和近代老彭姑码头等文化遗产和传统文化的象征,“安国寺、泰交书院”依旧是今天文化、学术交流之地,吸引着众多游客、学者前来考察、探寻。笔者站在荒凉破败的“泰交书院”门前,让我们看到的是,它始终是人们永远被高度关注,欲罢不能的一处尘封的圣地,正等待着后人去挖掘和开发,那里还有汉朝一代明君刘秀避难栖息之地“安国寺”,随着时代的召唤,一座让人唏嘘不已的书院,不久将重塑它的荣光,会毅然屹立在那里?仿佛犹如当年处处闪动莘莘学子的身影,耳边听到的是久违朗朗的读书之声。 持续发展是老彭姑人民的欲望所求。从2000年后,陆陆续续在该村落土地上新建有规划别墅20余栋,钢筋水泥房30多座,从东向西,再从南至北水泥路400余米,串通起千家万户,就是下雨天串门也不要湿脚;PH值干净达标的自来水,源源不断流入村民家中,健康绿色食品隨要随到,无有公害的蔬菜和水果直供可靠。

冬月暖阳新村游,秀美风光入人眸。

现在的老彭姑,借助习近平总在考察江西时强调:“着实打造维护好江河保护、推进绿色产业发展”的战略思路。全面完成护岸行动,为修河岸边塑造出一颗休养生息的璀璨明珠。 梅花红枫松柏翠,蓝天碧水彩云柔。 山间鸟唱蝶飞舞,修河鹅歌荡小舟。 林立别墅收眼底,富民政策乐悠悠。 修水网 作者: 滕首荣(庄重),大专文化,退休公务员,《江西文学》特约作家。曾有作品在《江西文学》杂志电子期刊和省、市、县级报刊新闻媒体上发表。 |