修江河畔,凤凰山下,宁州古城,五百年前有孝友堂,已不为今人所知。

周季凤《宁对》中说:“孝友记逾镠①”,什么意思呢?

何谓“宁”?宁州。何谓对?皇上问,臣子答,谓“对”。

“镠”指“黄金”,也泛指“珍贵的金属”,如《玉篇・金部》:“镠,黄金之美者。”

“孝友”指事父母孝顺、待兄弟友爱。“记”为记载。“逾”是超过的意思,“镠”在这里用金子来比喻珍贵,强调孝友之事的宝贵。这句话是彰显家族中孝友品德的重要和可贵,孝友的传统或事迹值得铭记与传承。

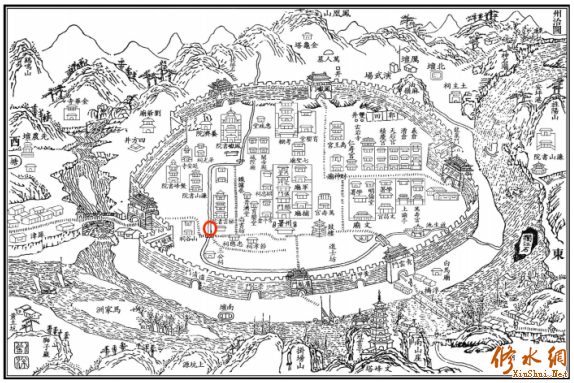

宁州古城有孝友巷,《宁州志》记载:“孝友巷,在州治西二里跨鰲桥东”。

1520年,王阳明平定南昌宁王之后,作《书佛郎机遗事》②,文中记述了三个人,一位是王阳明的学生冀元亨,湖南省常德人;一位是周期雍,江西古宁州今修水人;还有一位就是林俊,福建省莆田人。湖岭已写过一篇《周期雍与王阳明南赣之缘》,2023年10月参加了第四届王阳明国际文化论坛,这里谈及另一位-林俊。

林俊(1452—1527),字待用,号见素,成化十四年(1478)进士,历官明成化、弘治、正德、嘉靖四朝,刑部尚书致仕,赠少保,谥贞肃。以“清忠大节”著称,屡起屡退,直言敢谏,平乱治政皆有实绩,学术宗六经,文章追先秦欧韩,其诗多学黄庭坚、陈师道,为明中期名臣。

弘治十六年(1503年),都御史林俊巡抚江西,巡行到达宁县(今修水),见山川险要,难以治理,于是上疏《复州治疏》,奏请朝廷升宁县为宁州,并推举崇仁县知县叶天爵为宁州知州,又修濂溪祠、濂溪书院,增修黄庭坚墓,并置祀田二十一亩;在双井茔畔,建山谷祠,又置祭田二十八亩,荫注塘一口。在双井作诗《谒山谷先生祠》、宿梁口石潭院次韵黄庭坚《石潭院次栖蟾禅师韵》、途中作《武宁道中》。

明 林俊

乱云经积石,分路转盘阿。

雨树蒸芝菌,烟龛织茑萝。

幔坪催院马,落日在渔蓑。

憩息香林晚,僧钟意若何。

石潭院次黄庭坚韵

明 都御史 林俊

头陀世古留唐刻,太史居高识晋宫。

僧粥木鱼十方供,客心铁马五更风。

带秋塘水汇深碧,近日龛灯失故红。

传食劳劳山一笑,老烦绵力走桑蓬。

《谒山谷先生祠》

修墓 立祠 置祭田 同守巡行都御史 林俊

大苏竝峙笔如杠,道眼临川亦惯降。

双井书香悬正脉,一元诗派重西江。

墓田我共谋禋荐,佛果谁专折幔幢。

断础荒砆旧祠下,后先激义走州邦。

黄庭坚原诗即:

北宋 黄庭坚

千里追奔两蜗角,百年得意大槐宫。

空余祗夜数行墨,不见伽梨一臂风。

俗眼只如当日白,我颜非复向来红。

浮生不作游丝上,即在尘沙逐转蓬。

《四库全书》收录有林俊的《见素集》,湖岭发现其中竟然有一篇《孝友堂跋》。

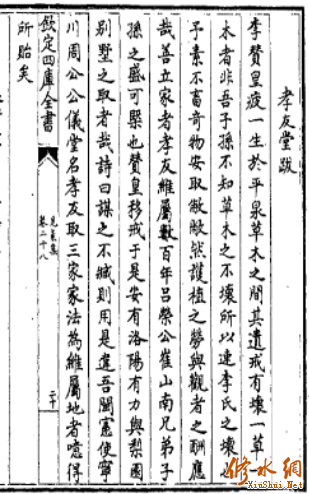

李赞皇疲一生于平泉草木之间,其遗戒有坏一草一木者,非吾子孙,不知草木之不坏,所以速李氏之坏也。予素不畜奇物,安取敝敝然护植之劳,与观者之酬应哉?善立家者,孝友维属,数百年吕荣公、崔山南兄弟子孙之盛可槩也。赞皇移戒于是,安有洛阳有力与梨园别墅之取者哉?诗曰:谋之不诚,则用是违。吾闽宪使宁州周公公仪,堂名孝友,取三家家法为维属地者。噫!得所贻矣。③

李赞皇(李德裕)耗费一生心力在平泉的草木之上,他留下遗训说:“若有人毁坏一草一木,就不是我的子孙。”他不知道,草木不被毁坏,恰恰加速了李氏家族的衰败。我向来不收藏奇珍异宝,何必自寻烦恼去做劳役养护植物,还要应酬往来观赏的人呢?真正善于治家的人,核心在于孝悌友爱。

你看数百年间,吕荣公、崔山南家族的子孙繁盛,就可见一斑。如果李赞皇把遗训的重心放在孝友上,哪里会有后来洛阳权贵强取其梨园别墅的事呢?《诗经》说:“谋划不真诚,行事就会违背初心。”

跋尾“吾闽宪使宁州周公公仪,堂名孝友”,福建宪使宁州周公仪,即宁州双凤的周季凤,曾任福建按察副使。

“李赞皇”指的是唐代宰相李德裕,赵郡赞皇(今河北省赞皇县)人,历经唐宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗六朝,辅佐唐武宗实现了“会昌中兴”。出身世家大族,父亲李吉甫是唐宪宗时期的宰相。李德裕在洛阳城外修建了著名的“平泉山庄”。据《平泉山居草木记》记载,他在此广收奇花异石、珍木禽兽,亲自规划园林布局,甚至为山庄内的每一株珍稀植物题写碑铭。陈寅恪曾撰写过《李德裕贬死年月及归葬传说辨证》。

“吕荣公”是北宋名相、申国正献公吕公着的长子北宋学者吕希哲。吕氏家族是北宋名门望族,家族成员于政治、文化领域均有显赫成就。吕希哲是吕氏家风传承的关键人物,其家族传承的“重德修学”家风影响深远。

“崔山南”是唐代名臣崔邠之子崔琯,以孝行和政绩闻名,其家族更是以孝道传承著称,其中“崔山南乳姑不怠”的故事被收录于《二十四孝》,成为千古传颂的孝亲典范。

林俊在《孝友堂跋》中讲,宁州双凤周季凤将其厅堂命名为“孝友堂”,是取这三家的治家之道作为根本,这才是真正该留给子孙的财富。

明朝另一位大佬,李东阳,字宾之,号西涯,天顺八年(1464)进士,在朝五十年,官至内阁首辅(宰相),谥号文正。书法家、政治家、诗人,是明代中后期茶陵诗派的核心人物。有《怀麓堂集》存世,周季凤曾为其岳父都御史艾德润的东湖书屋向李东阳请记,即《东湖书屋记》④。

李东阳的文集中还有一篇《周氏孝友堂记》,记中称周季凤是他在礼部所举进士,李东阳是周季凤的座师,会试主考官。

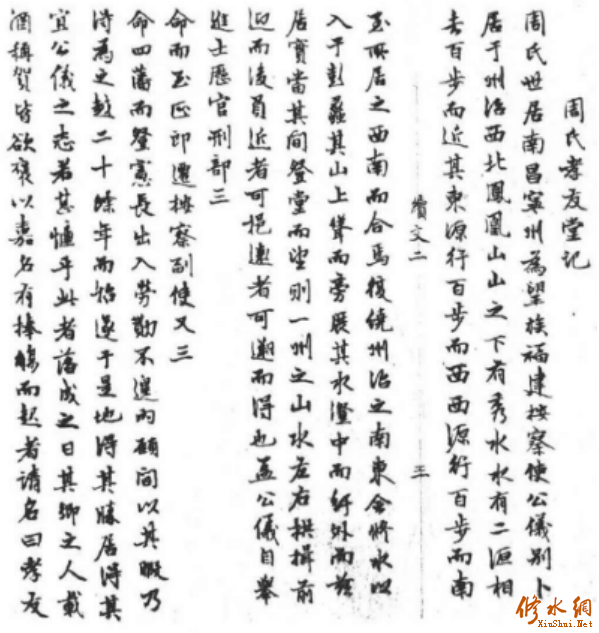

《周氏孝友堂记》⑤

周氏世居南昌宁州,为望族。

福建按察使公仪别卜居于州西北凤凰山。

山之下有秀水,水有二,相去百步而近。其东源行百步而西,西源行百步而南,步,所居之西南而合焉。复绕州治之南,东会修水,以入于蠡。其山上耸而旁,其水澄中而纡外,而于居实当其间。登堂而望,则一州之山水,左右拱楫,前迎而浚负,近者可挹,远者可遡而淂也。

盖公仪自举进士,历官刑部,三命而至郎,迁按察副使,又三命四藩而登宪长,出入劳勤,不遑内顾。间以其暇,乃诗为之,越二十余年而始遂于足。地得其胜,居得其宜,公仪之志若甚乎此者。

落成之日,其乡之人载酒称贺,皆欲褒以嘉名。有捧觞而起者,请名曰“孝友之堂”。或问曰:不以地而以人,不以物而以义,何谓也?觞者曰:兄弟之好歌于斯,于国族之聚颂于张老,人,非孝友不足以为人,亦无以刑于家以及于邦矣。世降俗薄,居养是移,于是,有美眼食、华,居室以自奉者。彛伦之懿,谩为常谈,甚者不复知为何物。按察君明经擢第,学古入官,其律身睦族,宜有得于斯理者。以是名堂,固所自书,亦所以遗后人也。问者曰:请究其说。觞者又酌而进曰:按察君有叔母,寡而老,割田分粟,给之终身。又有叔僦居河滨,以市中宝舍,从而居之。数日,河骤涨汨,所僦地皆漂没,溺死者数人,而叔以迁居获免。乡人若某者□之有从弟,族次于外,示召与同居。若某者夺其弟之田庐,悉以还之。观于此,其处身及家,以及其乡者,概亦可见。其他恒言,庸□固未暇悉论也。众皆曰:若是,则名之堂也,固宜。

于是,摄州事瑞州推官汪君濬倡于诸大夫士,赋为歌诗,汇成卷帙,而斯堂之名益着,殆非徒山水形胜之间也。

公仪名季凤,予礼部所举士。比上京师,请记堂所由作囯,并记其事如此。公仪之伯兄公瑞举进士,以副都御史致仕于家。

周氏世代居住在南昌宁州,是当地的名门望族。福建按察使周季凤(字公仪)另寻新址,在州城西北的凤凰山择地建宅。

凤凰山脚下有秀水,共有两支,相距不过百步。东边的水源向西流淌百步,西边的水源向南流淌百步,在住宅的西南角汇合。水流汇合后环绕州府治所南侧,向东与修水交汇,最终注入鄱阳湖。旁边山峰高耸,水流清澈环绕,住宅处于山水环抱之中。登上厅堂眺望,宁州的山水仿佛左右拱手行礼,前方相迎而后方拥簇,近处景致可随手揽取,远方风光可溯源而观。

周公仪(季凤)自考取进士后,历任刑部官职,三次迁升后任郎中,又升任按察副使,再历经四次藩地任职后官至按察使。他出入官场劳苦奔波,无暇顾及家事,偶尔得空便以诗抒怀,如此二十余年后才终于得偿心愿(建成宅邸)。此地占尽风景胜境,居所布局合宜,可见公仪的心意深系于此。

宅邸落成之日,同乡邻里携酒前来祝贺,都想为宅院献上美名。有人捧着酒杯起身,提议命名为“孝友之堂”。有人问:“为何不用地理特征而用人伦,不用景物而用道义命名呢?”献酒者答道:“兄弟和睦的欢歌在此奏响,宗族团聚的颂诗在此传唱,若无孝友之道则不足以立身,更无法将美德由家庭推及邦国。如今世风日下、民俗浇薄,人们居家养生渐生侈心,有人贪图美食、装饰华屋以自我享受,却将伦理美德视为寻常空谈,更甚者已不知孝友为何物。公仪通过明经科考试入仕,学贯古今而官居要职,他律己严正、睦族有方,必然深悟孝友之道。以此命名厅堂,既是对自身德行的恪守,也是为后人留下精神传承。”提问者说:“请详述其中道理。”献酒者又斟酒进言:“公仪有位寡居的叔母年事已高,他割出田产、分予粮粟,供养其终身;又有位叔父原租住在河边,公仪将市中房屋让给叔父居住。数日后,河水暴涨,原租住的河边地带全被淹没,溺亡数人,而叔父因迁居得以幸免。同乡中有人的堂弟流落外乡,公仪将他召回同居;有人强占弟弟的田宅,公仪悉数帮其归还。从这些事可见他立身处世、治家及乡里的作为,其他日常善举暂且不及细论。”众人皆道:“如此看来,以‘孝友’命名厅堂,实在恰当!”

于是,瑞州推官汪濬倡议当地士大夫创作诗歌,汇编成集,“孝友之堂”的美名由此更加彰显——这恐怕不仅是因为山水形胜之故吧。

公仪名季凤,是我在礼部任职时举荐的进士。他近期上京时,请我记述厅堂命名的缘由,故将此事原委记录如上。

公仪的长兄周公瑞(周季麟)也,曾考取进士,以副都御史之职退休归家。

林俊《孝友堂跋》中,林俊以李德裕“疲一生于平泉草木”为例,指出其遗戒“坏一草一木者非吾子孙”实为舍本逐末,草木之固岂能保家族兴衰?沉溺物欲反令赵郡李氏加速衰亡。此论深合儒家“道德传家远逾物质”的核心理念,恰如孔子所言“君子不器”,精神传承高于器物占有。他更以宋代吕荣公、唐代崔山南家族为例,实证孝友伦理可致家族数百年子孙兴盛,而李德裕的平泉别墅终随时代更迭化为废墟,以此凸显伦理建构才是家族永续的根本之道。

李东阳《周氏孝友堂记》翔实记载周季凤择址营建“孝友堂”的始末。其命名不取山水形胜(“不以地”),亦不取器物珍奇(“不以物”),而以“孝友”这一伦理价值为纲,强调“孝友”是为人之本,亦是家族治理与社会教化的根基。文中所记周季凤割田赡养寡婶、置宅救叔于水患、劝还乡邻被夺田庐等孝友之举,令乡人深以为然,公认“孝友堂”名实相副。

瑞州推官汪浚倡议为“孝友堂”赋诗,汇编成集,使“孝友堂”不仅限于山水之胜,更因伦理实践而闻名,又为士大夫的记述而更加推崇。

孝友堂今已不存,诗集亦已无考,而孝友精神常在。

注:

①《嘉靖宁州志》、作者:[明]陆统[明]龚暹纂修、版本:明嘉靖刻本、卷之十八、第416页、23卷。

②《王阳明全集》

③《见素集》、作者:[明]林俊着、版本:明万历十三年林及祖林大黼刻本、第552页、64卷。

④《怀麓堂集》、作者:[明]李东阳撰、版本:四库全书本、卷六十八、第1400页、103卷。

⑤《怀麓堂集》、作者:[明]李东阳着、版本:清抄本、文续藁卷之二、第2098页、135卷。