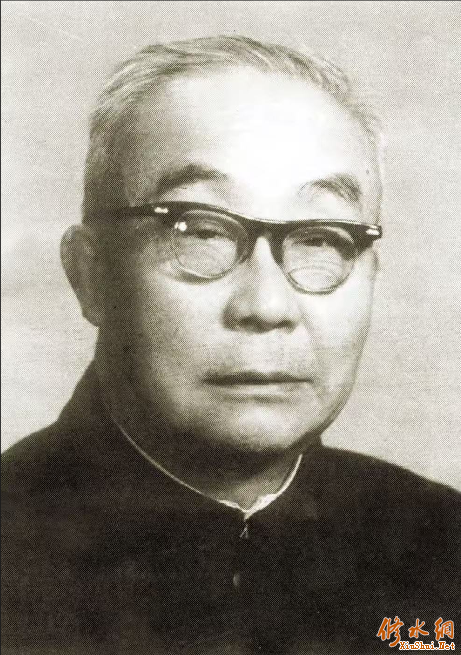

发布时间: 浏览: 次 作者:查迎春

1916年12月,查阜西考入北洋政府海军部直接领导的烟台海军学校,成为该校第十六届学生。

入校后,查阜西发现学校虽然旨在培养中国海军骨干,但教育极端黑暗、专制,学生除了学习英文、算术课程和每天两次枪操以外,不准阅读课外书报杂志,不准过问政治,更不准与外界社会接触,学生们的思想和行为,遭到禁锢和束缚,这让他感到无比愤慨。但是,天资聪颖的查阜西通过自己的加倍,每次考试都名列前茅,多次获奖,为十六届学生中名副其实的学霸。

学生的行动并不仅仅为了改进伙食,校方的处理违背了学生罢课的初衷。恰在此时,发生了一件更令学生们难以接受的事情。按照北京政府海军部的规定,烟台海军学校第十六届学生的学制共为7年,其中前3年在烟台海军学校学习堂课,中间两年到舰上实习,最后两年到吴淞海军学校学习高等课程。1919年10月,正当第十六届学生即将结束3年的堂课,带薪到舰上实习之际,北京政府海军部突然决定,将原应在吴淞海军学校施行的两年高等课程并入烟台海军学校,将在烟台的学制延长为5年,因而引起学生的强烈不满。

学生们认为,海军部此举完全是针对他们这些来自全国的平民子弟,因为在军阀横行时期,军阀们都想把自己的子弟充斥到海军中,将来能控制海军,为此他们极力排斥平民子弟入海军学校学习。如果公开排挤,明目张胆地以军阀子弟充占学额,恐招致全国各界的攻击,所以便通过延长学期的手段,使在校学生难以忍受,自动提出退学,其空额再以军阀子弟替代。如果学生们对此不发一言,则国人长期受当局的欺骗,平民子弟永远难以在海军中立足,即使已经入校的这100人,也将飘零殆尽。

鉴于此,1919年10月25日,查阜西率领第十六届全体学生发出致南北当局及各要人通电。亲自执笔书写通电,通电指出:“自甲午战后海军一败不振,前总统黎元洪及海军总长程璧光始议有全国招生之举,而生等得置身海军。无如事变中来,二公去位,全国顿挫,国人痛心,生等首当其冲,尤难忍受。欲违心苟进,则何以对国人?欲勉强支持,又难以达素志。是以人人自危,铤而走险,决定于11月23日全体离校赴沪,以此中痛史宣告国人,然后分途回省陈述一切,使国人洞明黑暗之情,亟为根本改造之计,则生等虽出海军,贤于在海军多矣。”

对于这一通电,海军当局和校方均认为是查阜西等学生在虚张声势,故而置之不理,一场学潮在所难免。 11月23日夜晚,查阜西率领第十六届学生正式发动学潮,除5人外,其余学生携带简单的铺盖,从学校后门冒雪而出,来到烟台市悦来客栈,购票候船,准备前往上海。船票费用由学生自动凑集,不敷之数,暂用棉被抵押。他们群情激愤,大有不达目的誓不罢休之势。第二天凌晨,校方得知学生离校的消息,大为惊愕,连忙派出平时在学生中人缘比较好的医官林仲榕到客栈规劝学生返校复课。林仲榕声泪俱下,学生们不为所动,表示不达目的,断不回校。当天晚上,他们登上了驶往上海的英国商船。

11月29日,罢课学生到达上海,他们先与民国日报社取得联系,受到报社负责人叶楚伧的接待。在报社的资助下,他们分别住在威海卫路中国公学第二寄宿舍和闸北青年会义务学校两处,后因办事不方便,全部集中于霞飞路渔阳里20号。稍事安顿后,他们选出江西人查阜西、四川人黄秉衡、奉天人高翔鹄3名学生为总干事,另从17省籍学生中,每省选出1人组成评议部,统一指挥学生的行动。

12月1日,查阜西罢课学生致函申报馆,说明罢课散学原因。次日,在上海各大报纸向国人发布泣告书:

一、海校为全国所公有,非少数海军军阀之私产,如阴谋推翻面向全国招生之章程,誓必反对。

二、烟台海校对于学生扑责漫骂、极端专制,视同牛马,不甘忍受、要求取消操行密记。

三、学制增加两年,功课艺术却无所增益,实属虚掷光阴、故要求取消这一新定章程。

本此三事,以去就争。尤其是第一条,务使全国平民子弟皆有投身海军捍卫国家之望,假如本条不得解决,第二、三两条即经海军部许可,亦决不回校。

几天后,学生们见海军部迟迟不作答复,查阜西等代表谒见海军总司令蓝建枢,希望他将学生的要求转达给政府。蓝建枢根据学潮的情形,呈请海军部核办。海军总长萨镇冰立即电复蓝建枢,让他在上海就近劝慰学生,静待解决,并未作出实质性的决定。

为了扩大影响,明确罢课运动的方向,学生代表决定拜会当时住在上海的孙中山。查阜西、高翔鹄、黄秉衡、郑公德等人在叶楚伧的引见下,第一次见到了孙中山。 查阜西代表学生向孙中山汇报了当时处境,孙中山也肯定了学生们的大无畏的革命精神,表示大力支持学生运动。孙中山的接见对罢课学生是一个巨大的鼓舞,更加坚定了他们斗争到底的决心。几天过后,查阜西独自一人第二次拜会孙中山,聆听指示。

烟台海军学校的学潮,引起了海军当局的高度重视。海军部派出军事科科长王传炯和烟台海军学校学监许秉贤赶往上海。王传炯到上海后,对待学生的态度十分强硬,同时还利用私人、皖籍等名义拉拢学生,引起学生的反感。 特别是学生从北京海军部方面获得消息,说学生所提条件由3条增加到了5条,内容是:一、以后海军学校招生须通知各省;二、增加学生月薪,放暑假;三、吴淞海校图书仪器酌量移入烟校;四、取消操行密记;五、准学生自由通函省长。学生们认为,这5条要求是王传炯有意捏造,目的是混淆视听,这不仅违背了学生离校的初衷,而且还有辱学生的人格。因此,王传炯与学生的谈判随即宣告破裂。

与此同时,广东黄埔海军学校的学生获悉烟台海军学校学生罢课赴沪的消息后,发电报给罢课学生,询问详情。当他们得知事情的来龙去脉以后,立即表示声援,并作出决定,全体学生也要北上上海。后由于该校校长邓骢保百般劝慰,答应代烟台海军学校学生向上争辩,才将学生稳住。但学生还是在电报中说:“我国海军之腐败,实由于军阀之自私,他们以海部为私产,余则皆以粉饰为完备。须知有实心然后有实政,若乃虚文是尚,事实全无,海军振兴必成绝望。诸君能奋勇力争以警其迷,万乞贯彻初衷,粤校学生必不漠视于南。”南京籍学生田乃宣受评议部的委派,赴南京请愿,应邀参加了南京学生联合会元旦庆祝会,并报告了烟台海军学校学生离校原因及要求,学生联合会当即作出援助的决定:“代电海军、教育两部及徐世昌大总统、国务院力争;若田乃宣在宁请求江苏督军、省长不生效力时,学生会则召集各校代表至军、民两署代为请愿,务求达到目的;令全国学生联合会之南京理事在沪提议援助海军学生,务使其能得到圆满效果。”江苏督军李纯则亲自接见了田乃宣,对罢课学生的举动表示同情,并表示一定代为力争。第二天即和江苏省长齐耀琳联名致函海军总长萨镇冰,请其速速处理烟台海军学校失学学生问题,以免他们继续流离上海,辍学无归。 广州军政府政务院秘书厅厅长章士钊致电总裁岑春煊、林葆怿,表示同情烟台海军学校学生,认为他们的举动虽有些过激,但主张尚属正常,北京政府海军部应予采纳,并劝令学生回校,以免荒废学业。军政府参事会参议彭允彝则致电湖南督军谭延闿,希望顾念烟台海军学校湘籍学生也因反对海军腐败来沪奔走,速向北京政府为学生力争。一时间,在上海的罢课学生成为各界关注的焦点。

1919年12月,北京政府海军部对烟台海军学校的主管人员进行了严厉的申斥,并作出决定,对该校部分官员进行调整,校长曾瑞祺调往海军部任参议,副官赵士淦、正教官郑衡等调往上海海军总司令部,原薪差遣。同时,将查阜西、高翔鹄、黄秉衡、聂开一等11名领头罢课的学生开除学籍。

当时,以五四运动为开端的全国范围内的学生罢课已渐渐平息,各地学生陆续复课,烟台海军学校的罢课如果再继续下去,必成独木难支之势,多数学生认为罢课目的已基本达到,遂于1920年2月返校复课。被开除的11名学生,连同不愿意回校继续学习的9名学生,一起留在了上海,继续斗争。

1920年2 月 1 日,查阜西慷慨陈词,等再在《时事日报》上刊发《留沪烟台海军学生再告国人书》:留沪烟台海军学生,谨再泣告于国中父老兄弟诸姑姊妹之前曰:同人等以八十一人出校来沪,一再宣言,力争三事。举凡含哀请愿之呈文,冒死陈情之代表,无不应具尽具。而彼海军部始终无一语之慰藉,无一款之容纳。 始则以加薪放假相诱致,继则以革除少数相威胁,今于无可如何之时, 竟敢暮夜苞苴公行, 暗中贿赂运动不肖份子, 惑之于歌舞色妓之场,醉之于酒肉呼垆之地,以致因此堕落而返校者有十余人。又复致函学生家属,恫吓胁制,利用家属以迫胁学生,因此牵制而返校者又有二十余人。再以同人因奔走致病,请假归里者,又有十余人。以至在沪宣誓决不返校者,仅存二十五人。又复力竭声嘶,饥寒交窘。呜呼!此何时乎?非同人等之末日乎?同人等固手无寸铁之学生也,徒以良心不可死,公理不可亡,腐败欺骗之教育不可不推翻,公平正当之章程不可不恢复,故有此一举耳。今彼必以敌离间之种种诡计,所以困寇雠者难以困学生,则同人等之必至路末途穷, 彼固早操万全之胜算。呜呼!彼能辱没青年之良心,实行自乐之政策,其忍尚可问,其毒尚可言乎?青岛、福州之交涉,不闻后盾,而以狮搏兔之威力,已及学生,可怜膏脂豢此无用之材。徒愤危亡,空悲壮士之志;鲁难未已,惟抉眸看越寂之飞来。力弱援穷,宁延颈待奸人之斧钺耳?彼谓金钱之魔力万能,我谓青年之格神圣也。此身一日尚存,奋斗之雄心不死! 寄语若辈特殊势力家,勿谓人尽可欺,理皆可灭!须知田横五百壮志可追,苟不自觉悟,五步之内当以颈血溅汝也。 此次团体涣散,原知造成青年界莫大之罪恶,灰尽全国人莫大之希望,咎能可辞,罪毋庸诿。惟望舆论痛加指责,于此次改革奋斗,留一莫大之纪念。则此二十余人虽牺牲一己,亦所愿也。

查夷平(阜西)、林琪、汪炯、王之烈、徐锡鬯,熊墨林、高翔鹄,郑公德、翟骥身、王作民、杨锡茂、王立勛、聂开一、郭德权、王启刚、孟宪凭、李锡祉、马崇贤、廖新鼎、

卫启贤、朱凤藻、谢世亿、周燮欧、黄秉衡、齐镇午谨启。

这时,以查阜西为首的海军学校学生之遭遇,引起了社会各界强烈反响,也得到了孙中山的持续关注。孙中山对查阜西说:将来国家建军优先考虑的是空军而不是海军,航空救国才是重中之重。在这些学生中,绝大多数人不赞同孙中山的观点,他们分别离开上海,另寻出路。只有查阜西、聂开一、黄秉衡、郭德权、朱凤藻、谢世亿六名学生接受孙中山的建议,改学飞行。 后来在孙中山的培育下,多年以后,他们都成了国内的知名人士。回到烟台的学生,通过这次学潮,大大地开阔了眼界,经受了锻炼,思想上更加成熟。